注文住宅の換気って、何となく「ついていれば大丈夫」くらいに思ってしまいがちですよね。窓を開ければ空気は入れ替わるし、そこまで深く考えなくても問題ないと感じる方も多いと思います。

換気って、設備の中でも優先度が低いイメージがあるんだけど、本当にそんなに大事なのかな

しかし実は、換気は家の快適性と健康に直結する、非常に重要な要素です。ここを軽視してしまうと、せっかくこだわって建てた家でも「なんだか空気がこもる」「カビが出やすい」「料理の匂いが翌日も残る」「寝ても疲れが取れない」といった不快な状態になってしまうことがあります。

換気が重要だと聞くと、「それなら性能が高そうな換気システムを入れればいいんですよね」と思うかもしれません。しかし、実際は 換気は“家全体のつくり”とセットで考えないと効果を発揮しません。

つまり、ただ良さそうな設備を選べば良いわけではないのです。

換気は“機械”ではなく“家全体の仕組み”として考えるとわかりやすくなります。

ここを理解できると、後悔がぐっと減ります。

結論から言うと、注文住宅で換気を失敗しないためには「換気方式の違い」と「家の気密性能」を理解した上で選ぶことが大切です。

この記事では、次のことが分かります。

- なぜ注文住宅で換気がそこまで重要視されるのか

- 換気の選び方で起こる「意外な盲点」と失敗例

- 第1種換気と第3種換気の違い

- ダクト型とダクトレス型の違いと、それぞれが向く家

- 後悔しない換気システムの選び方の基準

家づくりは、一生に一度の大きな決断です。

換気について正しい理解を持つことで、住んでからの快適さが大きく変わります。

この記事が、あなたの「後悔しない家づくり」の手助けになれば嬉しいです。

換気が重要な理由

注文住宅において換気が重要なのは、家の中の空気環境が「健康」と「快適性」を大きく左右するからです。

きれいな空気が流れ続ける家は、生活のしやすさや体調にも影響します。

空気って目に見えないから、どれくらい影響があるのか実感しにくいんだよね

家の中では、日常生活の中でたくさんの“汚れた空気”が発生します。

例えば次のようなものです。

- 人が吐く二酸化炭素

- 料理の油煙やにおい

- 洗濯物の水分

- ハウスダスト

- 新しい建材から出る化学物質(揮発性有機化合物)

これらは、外に排出されず室内にとどまると、空気がよどみ、体調や快適性に悪影響を与える可能性があります。

空気の循環は、次のような流れが理想です。

外気 →(新鮮な空気を取り込む)→ 室内 →(汚れた空気を排出する)→ 外へ

この流れが滞ると、室内に湿気やにおいが残り、カビやダニが増えやすくなります。

とくに高気密・高断熱の家では、空気が逃げにくい分「換気が機能していること」がより重要になります。

閉じた空間ほど、空気の入れ替えを“仕組みで維持”する必要があります。

これは家を長持ちさせることにもつながります。

つまり、換気は「空気を入れ替えるための設備」以上のものです。

家族が心地よく、安全に暮らせる環境をつくる“基盤” の役割を持っています。

換気を間違えた家で起きる失敗例

結論からお伝えすると、換気を正しく計画できていない家は、住み始めてから「空気がよどむ」「カビが生える」「においが残る」といった不満やトラブルが起こりやすくなります。

空気は目に見えないため、家づくりの段階では気づきにくいのが大きな盲点です。

新築なら空気はきれいだと思っていたのに、実際住んでみたら部屋がなんとなくじめっとしている気がする。

換気はただ換気扇をつければよいわけではありません。

空気の入口(給気)と出口(排気)の位置やバランスが悪いと、室内に新鮮な空気がうまく流れません。その結果、湿気やにおい、ハウスダストが家の中にとどまりやすくなります。

これらは「換気設計の考慮不足」が原因で起こりやすいトラブルです。

一度住み始めてしまうと、換気の改善は簡単ではありません。

ダクトの追加や換気扇の交換、レイアウト変更など大きな工事が必要になるケースもあります。

換気は見えない設備ですが、日常の快適さや健康に直結します。

家づくりの初期段階から正しい空気の流れを意識することが大切です。

注文住宅では「換気方式」の選び方が快適性を左右する

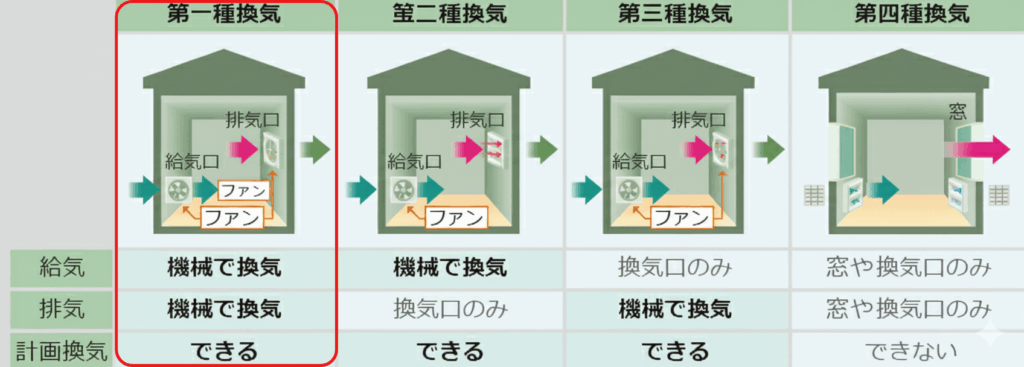

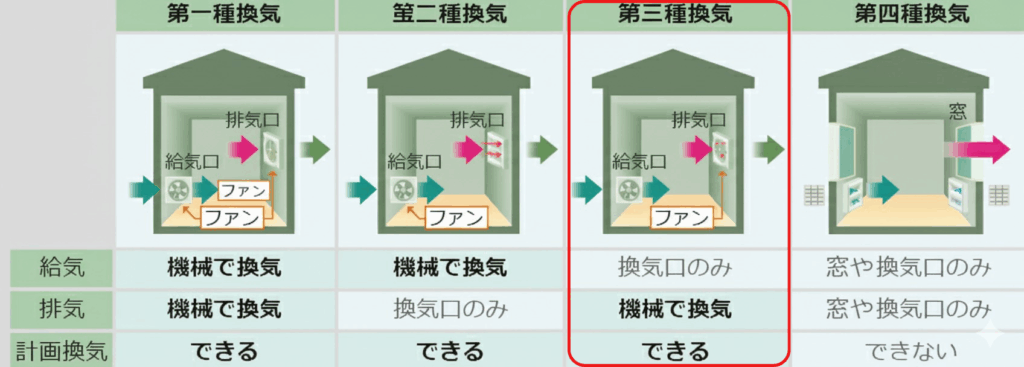

家の換気方式には、第1種・第2種・第3種・第4種の4種類があります。

しかし、一般住宅で採用されるのは第1種換気と第3種換気の2種類です。

第2種は手術室やクリーンルーム、 第4種は現在ほとんど使われない方式のため、ここでは家づくりに関係する2つの方式に絞って解説します。

第1種換気(給気・排気を機械でコントロールする方式)

空気を全部コントロールできるなら、第1種が一番良いってこと…?

基本的には“空気を計画通り動かしやすい方式”です。

ただし、家の気密や地域環境も関係します。

第1種換気は、給気と排気の両方を機械で管理する方式です。

このため、室内の空気の流れを調整しやすく、温度差が小さい快適な環境を維持しやすい特徴があります。

また、熱交換方式にも2種類あります。

熱交換方式の種類

・顕熱型:温度のみ交換する

・全熱型:温度と湿度を交換する

→ 湿度の影響が大きい地域や高断熱住宅では全熱型を選ぶケースが多いです。

「快適さのコントロールを重視したい」「高気密・高断熱の家を考えている」場合に、相性の良い方式といえます。

第3種換気(排気のみ機械・給気は自然に行う方式)

コストを抑えるなら第3種でもいいんですよね?

可能です。ただし“外の空気の状態に影響されやすい”点を理解することが大切です。

第3種換気は、排気だけを機械で行い、給気は自然に取り込む方式です。

設備がシンプルなため、初期費用を抑えたい場合に選ばれやすい換気方法です。

また、キッチンのレンジフードや浴室乾燥機などを同時に使うと、室内が負圧になり、意図しない場所から空気が入り込むことがあります。

給気口の位置や数量は、設計者としっかり調整することが重要です。

どちらの方式でも共通して大事なこと

換気の性能は、設備そのものだけでは決まりません。

次の点が整ってはじめて「計画通りに空気が動く」状態になります。

設備よりも、家全体の設計と気密性能が土台になります。

ダクト型とダクトレス型のメリット・デメリット

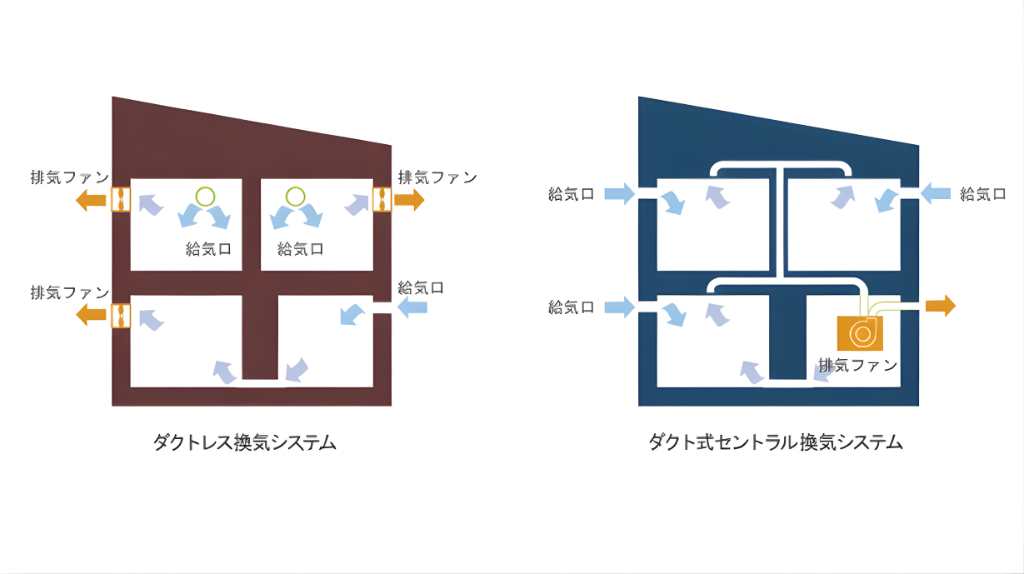

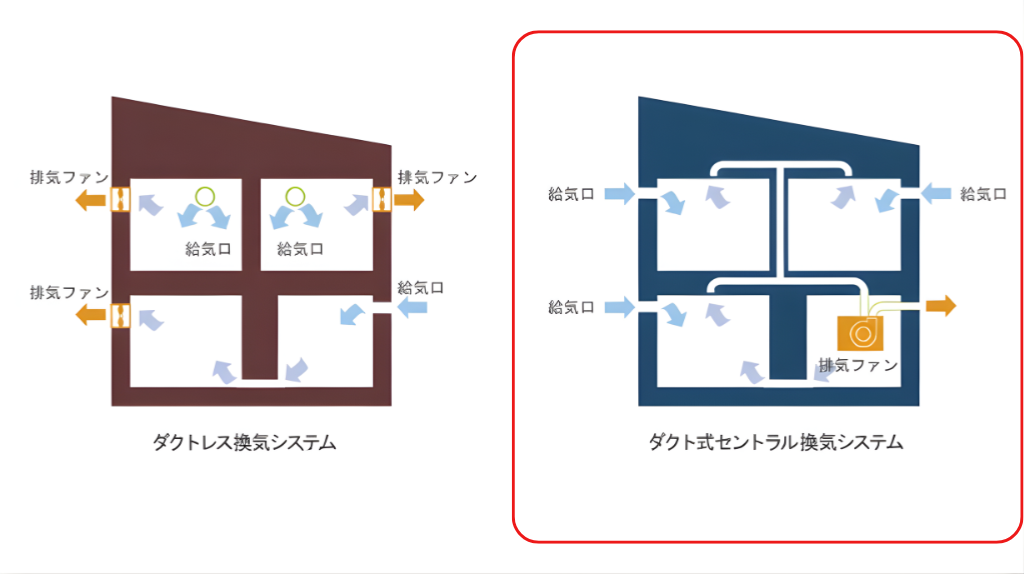

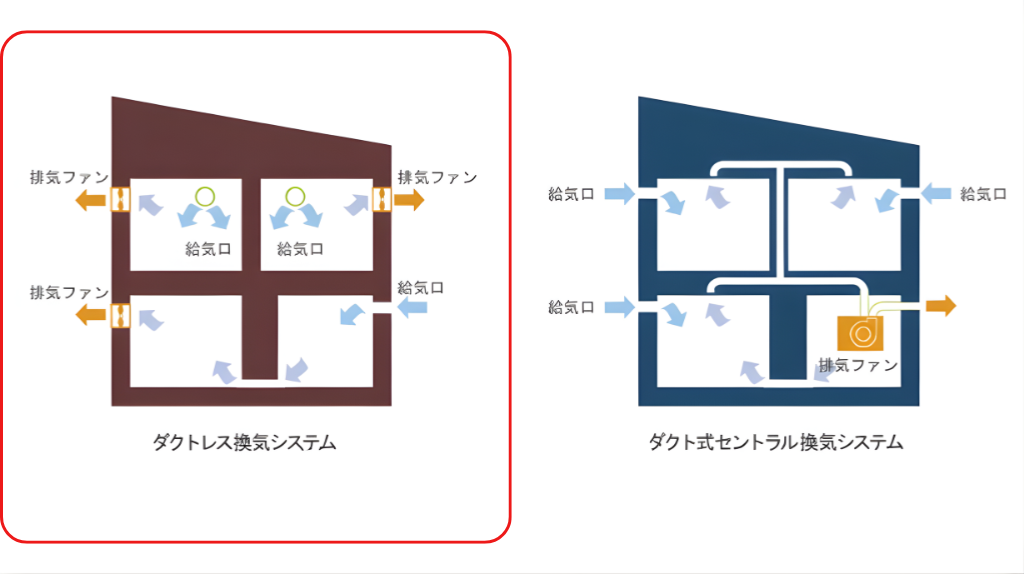

第1種換気を採用する場合、空気を家全体に届ける方法としてダクト型とダクトレス型の2種類があります。

どちらも「給気と排気を機械でコントロールできる換気」ですが、空気の流れ方、快適性、掃除の手間、家のつくりとの相性に大きな違いがあります。

どっちも第1種換気なのに、そんなに差が出るんですか?

設備の性能よりも、“空気がどう動く家か”がポイントになります。

ダクト型換気の特徴

ダクト型は、外から取り込んだ空気をダクトを通して家全体に配る方式です。

空気の通り道が明確に設計されるため、家じゅうの空気が均一に入れ替わりやすいことが特徴です。

実務で特に重要なポイント

ダクト型を採用する場合、ダクトの配管ルートと性能低下のリスクを理解しておくことが大切です。

ダクトは、曲がりが多いほど空気抵抗が増えて風量が落ちやすくなります。

そのため、設計段階で「できるだけまっすぐ流れるルート」を確保できるかが重要です。

また、結露を防ぐために断熱ダクトを用いることが一般的で、その断熱施工の精度によって性能の安定性が変わります。

さらに、メンテナンスに備えて点検口の位置まで設計図上で確認しておくと安心です。

機器の設置位置が寝室に近い場合は、稼働音が響かないかも事前にチェックしておきましょう

なるほど…でも“ダクトが曲がる”とか“断熱ダクト”って素人だとわかりにくいですね。

ここは“空気をじゃまなく通せるか”と“結露させないか”の2点だけ覚えておけばOKです。

ダクトレス型換気の特徴

ダクトレス型は、各部屋に直接換気ユニットを取り付ける方式です。

施工がシンプルで導入しやすいため、コストを抑えたい場合の選択肢として用いられることがあります。

さらに知っておきたい運用面

ダクトレス型は、設置台数が増えるほど管理の手間が増える点に注意が必要です。

例えば、各個室に1台ずつ設置される場合、月1回の清掃でも年単位では大きな手間になります。

また、給排気を切り替えるタイプの場合、作動音が気になる人もいます。

外壁側に複数の排気口ができるため、外観に影響が出ることや、強風地域では風圧で換気効率が変動しやすい点にも注意が必要です。

さらに、住宅の気密性が不十分な場合、計画通りに空気が巡らず、換気ムラが起こることがあります。

設置コストが安いのは魅力だけど…日々の手入れが大変だと続けられるか心配です。

ダクトレスは“安く入れられる代わりに、管理は住む人がこまめに行う”方式と考えるとわかりやすいです。

ダクト型とダクトレス型どちらがいい?

ダクトレスは「成立する住宅条件」がはっきりしています。

気密性能が高く、間取りがシンプルな家では成立しやすいですが、

気密が低い・部屋の仕切りが多い家では、換気が乱れやすくなります。

快適性と換気の安定性を重視するのであれば、ダクト型の方が失敗しにくいです。

家の中の空気の流れを、より計画通りにコントロールしやすいからです。湿気がこもりやすい間取りや、気密性が低い施工では、ダクトレス型は換気ムラが起こりやすくなります。

まずは情報収集が大事!

タウンライフなら、ハウスメーカーがあなたオリジナルの間取りプランを「無料」で作ってくれるので、効率よく家づくりを進められるよ♪

タウンライフ注文住宅は、希望や条件に合わせて、複数のハウスメーカー・工務店から“あなただけの提案”がまとめて届くサービスです。

プロ視点の比較・要望整理・見積もりチェックが「ワンストップ」で可能なので、迷っている方や情報をまとめて整理したい方に特におすすめです。

\入力はわずか3分で完了/

最大で5社分の間取りを無料で取り寄せ可能!

ダクトレスが成り立つ住宅と成り立たない住宅

ダクトレス換気は、どんな家でも同じように快適になるわけではありません。

住宅の性能・間取り・気候・暮らし方まで含めて考えることで、初めて正しく機能します。

換気って“どれを選ぶか”だけの話だと思っていました…

実は、換気は“家全体の呼吸設計”です。

設備の種類より、家そのものとの相性が重要になります。

ダクトレス換気が成り立つ住宅

ダクトレス換気がうまく機能するのは、次のような条件が揃った住宅です。

ここで大切なのは、「換気に頼らなくても室内空気が安定しやすい家かどうか」です。

数値の目安(無理のない快適ライン)

・平常時CO2:800ppm前後(上限1000ppmまで)

・冬の体感:21度前後 / 湿度50%前後

・夏の体感:27度前後 / 湿度60%前後

これらに収まる設計であれば、ダクトレスでも十分快適に暮らせます。

給排気口の配置について

給気口と排気口が近すぎると、空気がその場で循環するだけになり、換気できません。

大型家具・カーテン・扉の動きで空気が止まらないよう、“空気の通り道”の設計が非常に重要です。

平屋などシンプルな間取りで、気密が高い家なら、ダクトレスでもうまくいく可能性が高いということですね。

ダクトレスは“条件が整った家では優秀”という立ち位置です。

ダクトレス換気が成り立たない住宅

次のような条件の家では、ダクトレスは換気ムラが起きやすく、推奨されません。

さらに、ダクトレスは台数が増えるほどメンテナンスが積み上がります。

特に花粉時期や粉じんの多い地域では、フィルター清掃が月1回ペースになることも少なくありません。

個室が多かったり、気密が低い家だと、空気が思うように流れないんですね…

ダクトレスは“空気が素直に動く家”向け。

そこを見誤ると快適性が崩れます。

知っておきたい注意点

引き渡し時には、各室の風量測定とバランス調整の記録を受け取ることが重要です。

これは、換気が「計画通りに動いている」証拠となり、運用改善にも役立ちます。

また、入居後の家具レイアウト変更や間仕切り追加によって、換気の流れが崩れることがあります。

部屋の使い方を変えるときは、空気の通り道が保たれているかを必ず確認しましょう。

加えて、レンジフード・浴室乾燥機の同時運転は、室内を負圧にし、想定外の給気経路が生まれる原因になります。

設備同士の影響も念頭に置くことが大切です。

最適な換気方式を選ぶためのチェックポイント

ここまでで、換気方式は「どちらが優れているか」ではなく、家との相性で選ぶべきものであることがわかりました。

では、あなたの家づくりの場合はどちらを選ぶべきでしょうか。

ここでは、判断に使える具体的なチェック項目を整理します。

なんとなくダクト型が安全そうだけど…うちの家には何が合うんだろう?

このチェックを順番に確認すると、“自分の家ではどちらが最適か”が自然と見えてきます。

【まず知っておきたい前提】

換気は、一般的に0.5回/h(1時間に室内の空気を半分入れ替える)もしくは1人あたり20〜30m³/hを目安に設計します。

これは、設備ではなく家の設計者による計算値を確認することが重要です。

① 家の気密性能がどの程度確保できるか

気密性能が高い家ほど、換気は「計画通り」に働きます。

- 目安:C値0.3以下 → ダクト型・ダクトレスどちらも成立しやすい

- C値が高い(=隙間が多い)→ ダクト型を優先

とくに、寝室は在室時間が長くCO2が上がりやすいため、寝室の換気性能を優先して確認することがポイントです。

② 間取りは“空気の通り道”が確保されているか

空気は“扉や家具の配置”で簡単に止まります。

次の間取りは換気が通りやすい設計です。

- 平屋

- 回遊動線

- 吹き抜け・オープン階段あり

- 個室の区切りが強すぎない

反対に、個室が多く廊下が細いと、空気は滞留しやすくなります。ドア下のアンダーカットやガラリなどで空気の抜け道をつくると、換気ムラを防げます。

給排気位置の大切なポイント

給気口と排気口を近づけすぎると短絡(空気がすぐ戻る)になるため、距離・高さ・向きをずらすことが重要です。

③ 室内の湿度管理をどのように行うか

換気は「空気を動かす」設備であり、湿度を調整する設備ではありません。

【快適な室内環境の目安】

・夏:27度前後 / 湿度60%前後

・冬:21度前後 / 湿度50%前後

これらを保つには、次の設備があると安定します。

- 全館空調

- 再熱除湿

- 床下エアコン(エアコン個別運用のみ → 部屋ごとに差が出やすくダクト型が有利)

寒冷地では 霜取り機能の有無、多湿地域では 除湿能力 も確認しましょう。

④ メンテナンスを“続けられる形”か

ダクト型

→ 点検口があれば、数年に一度の業者清掃で維持できる

ダクトレス

→ 各部屋のフィルター清掃が必要

→ 花粉・粉じんが多い地域では月1回ペースも現実的

点検口の位置やフィルターの取り外しやすさは、図面段階で確認しておくと失敗しません。

騒音は、寝室・書斎で20〜30dBを目安に設置位置を調整します

⑤ 工務店が「風量調整記録」を渡してくれるか

換気は、取り付けて終わりではなく、最終調整が本番です。

【引き渡し時に確認したい内容】

・設計上の風量

・調整後の実測風量

・CO2・温湿度の測定値

・調整記録(紙 or PDF)

さらに、レンジフード・浴室乾燥機と同時運転すると室内が負圧になりやすいので、補助給気口の位置と運転ルールを家族で共有しておきましょう。

チェックポイントまとめ

最適な換気方式は、次の5つで判断します。

| チェック項目 | 合えばダクトレス可 | 合わなければダクト型優先 |

|---|---|---|

| 気密性能 | C値0.3以下 | C値が高い場合 |

| 間取り | 空気が通りやすい | 空間が区切られている |

| 湿度管理 | 別設備で安定可能 | 部屋ごとに差が出る |

| メンテ性 | 続けられる負担 | 掃除の頻度が多い |

| 施工品質 | 風量調整が確実 | 記録が出ない工務店はNG |

このチェック家の性能と暮らし方に合った換気方式を選ぶことで、家は息をするように自然と快適になります。

まとめ

この記事では 注文住宅の換気と意外な盲点 について紹介しました。

- 換気は「ただ空気を入れ替える」だけでなく 室内の空気を清潔に保つために必須

- 換気を誤ると、カビ・結露・息苦しさ・においのこもりなどの失敗につながる

- 第1種換気と第3種換気は、家の気密性や設計との相性で選ぶことが重要

- ダクト型・ダクトレス型には それぞれのメリット・デメリットがある

- 風量測定が実施されるかどうかが、失敗しない換気設計の判断ポイントになる

換気って思っていたより大事なんだ…。

でも、これで何を確認すればいいか分かった気がする。

難しく考えすぎなくて大丈夫です。

ポイントさえ押さえれば、ちゃんと良い家になります。

次の打ち合わせで、必ず確認したい3つ

| チェック項目 | なぜ大事か |

|---|---|

| C値(気密の計画値) | 気密が低いと換気計画そのものが成り立たないため |

| 給気と排気の位置・流れ | 実際に空気が「家の中をどう流れるか」が住み心地に直結するため |

| 引き渡し時の風量測定 | 設計した換気計画が「机上の理論で終わらない」ため |

この3つだけなら、打ち合わせでも聞きやすい!

難しい言葉を全部理解する必要はありません。

『聞くべきこと』を知っているかどうかが大切です。

空気は目に見えませんが、住み心地・健康・家の持ち を左右する、とても大事な要素です。

焦らず、ひとつずつ確認していけば大丈夫です。あなたの家づくりが、より安心して前へ進みますように。

まずは情報収集が大事!

タウンライフなら、ハウスメーカーがあなたオリジナルの間取りプランを「無料」で作ってくれるので、効率よく家づくりを進められるよ♪

タウンライフ注文住宅は、希望や条件に合わせて、複数のハウスメーカー・工務店から“あなただけの提案”がまとめて届くサービスです。

プロ視点の比較・要望整理・見積もりチェックが「ワンストップ」で可能なので、迷っている方や情報をまとめて整理したい方に特におすすめです。

\入力はわずか3分で完了/

最大で5社分の間取りを無料で取り寄せ可能!