旗竿地に注文住宅を建てるとき、「恥ずかしい」、「後悔する」といった声を耳にすることはありませんか?

周囲から「目立たない家だね」、「駐車が不便そう」と言われると、不安に感じてしまいますよね。「日当たりが悪い」、「安い土地のイメージ」といった旗竿地特有の印象が、マイホーム計画を迷わせる要因になることも。

しかし、旗竿地には静かな住環境やコストパフォーマンスの良さなど、隠れたメリットがたくさんあります。

この記事では、旗竿地が「恥ずかしい」と言われる理由を解説し、成功事例や後悔しないための工夫をご紹介します。

不安を解消し、旗竿地で後悔ゼロの家づくりを実現するためのヒントを一緒に見つけていきましょう!

デメリットもありますが、工夫次第で静かで快適な住まいになります。

実例や隠れたメリットを一緒に見ていきましょう!

- 旗竿地が「恥ずかしい」と言われる理由とその実態

- 実際に旗竿地で成功した注文住宅の具体例

- 後悔を防ぐ家づくりのポイントと隠れたメリット

まだハウスメーカーが決まっていないあなたへ。

タウンライフ家づくりでハウスメーカーを比較・検討してみませんか?

希望する複数のハウスメーカーが、無料で間取りプラン・見積もり・資金計画書を作成してくれます。

- 家づくりのアンケートに回答(約3分)

- ハウスメーカーを選ぶ(1,100社提携)

- 待つだけ!間取り・見積もりが届く!

旗竿地とは?

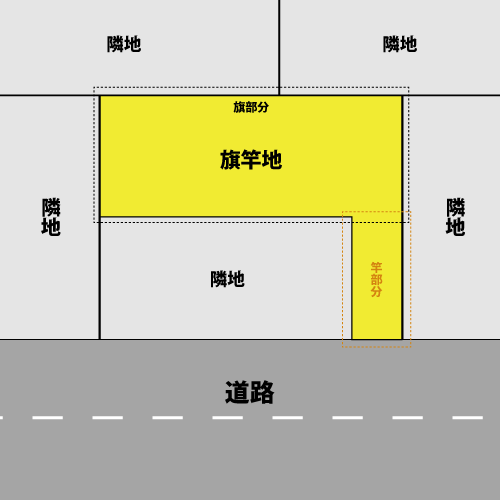

旗竿地は、その形状が旗と竿に見えることから名付けられた土地形状を指します。

このタイプの土地は、特に土地が限られている都心部や住宅が密集した地域でよく見られます。形状的には、細長い通路部分(竿)を通じて道路と接続し、その奥に建物を建てられる広い土地(旗)が広がっているのが特徴です。

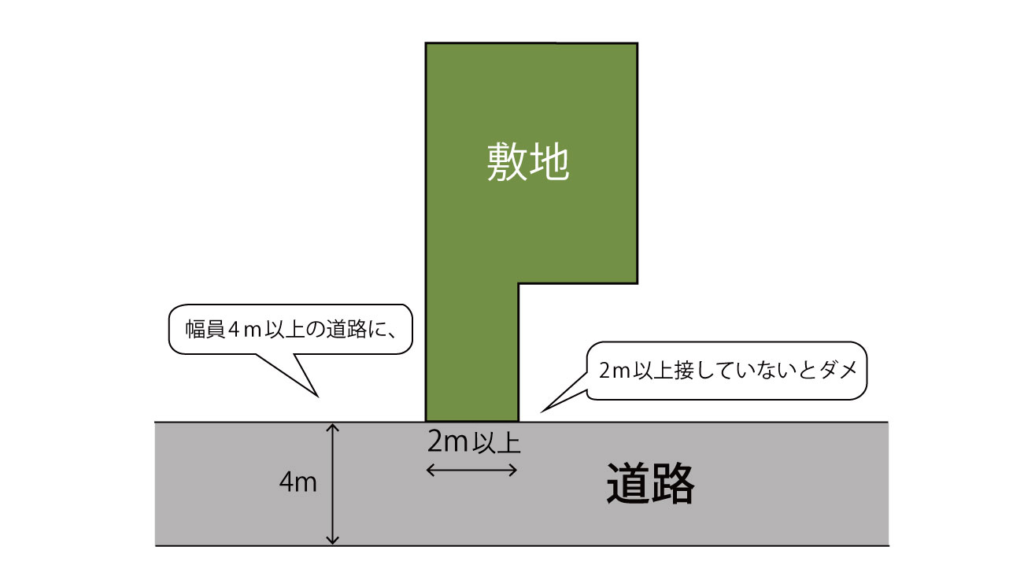

旗竿地は、法律で規定された「接道義務」を満たすために、この独特な形状が生まれました。

接道義務とは?

建築基準法第42条では、「家を建てるための土地は、少なくとも2m以上の幅で道路と接していなければならない」と定められています。このルールは、災害時に消防車などの緊急車両がスムーズにアクセスできることや、安全な避難経路を確保するために設けられています。

旗竿地の形状の理由

接道義務を守りながら、狭い土地や複雑な形状の土地を有効活用するために、「竿」の部分で道路と接続する形で設計されています。この竿部分を確保することで、建築基準法をクリアし、新築を合法的に建設できる土地になります。

こうすることにより接道義務が満たされて、新築の許可が下りる土地になるのです。

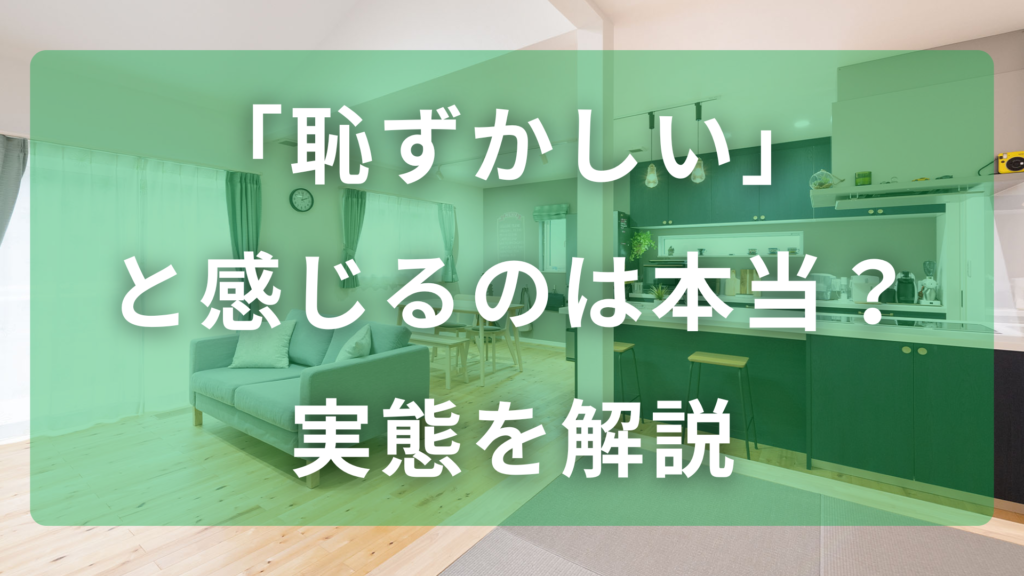

旗竿地が恥ずかしい?その理由と実態

旗竿地について「恥ずかしい」と言われる理由を聞くと、少し気になってしまいますよね。しかし、それは本当に恥ずかしいことなのでしょうか?また、住んでみるとどう感じるのでしょうか?

ここでは、旗竿地が「恥ずかしい」と言われる背景や、実際に住んだ人の体験談を通じて、その実態を紐解いていきます。

多くは先入観や誤解です。実際に住んでいる人は静かでプライバシーが守られることに満足していますよ!

「旗竿地は恥ずかしい」と言われる理由

旗竿地に「恥ずかしい」という印象がついてしまう理由には、いくつかの要因があります。

それらの多くは先入観や土地の特性に基づいていますが、具体的に見ていきましょう。

駐車が難しかったり、目立たない立地でネガティブに見られがちですが、多くは思い込みなんですよ。

駐車場の狭さ

旗竿地の「竿」の部分、つまり路地状の通路に駐車スペースを設けると、車の出し入れが不便になる場合があります。

特に幅が狭い場合、駐車時に隣接する壁や柱を気にしなければならないことがストレスになることも。

また、車を2台以上所有している家庭では、縦列駐車になりがちで手間がかかるため、「不便そう」との印象を抱かれやすいです。

目立たない外観

旗竿地は前面道路から見えにくい位置にあるため、「どこに家があるのか分かりにくい」と言われることがあります。

さらに、家全体が隠れていることで「存在感が薄い」と感じる人もいます。

「せっかく建てた家が目立たないなんて」という価値観の方には、この点がネガティブに映る場合があります。

日当たりや風通しが悪い

旗竿地は、特に旗部分が周囲の建物に囲まれることが多く、十分な日当たりや風通しが確保できない場合があります。

住宅密集地では、隣接する建物の影響が大きく、室内が暗くなったり、風が通りにくい環境になりやすいです。こうした条件は、居住空間の快適さに直接影響を与えます。

郵便ポストが遠い

細長い通路である竿部分が道路と接しているため、郵便ポストは通常、この竿部分の道路側に設置されます。

そのため、家からポストまでの距離が遠くなり、郵便物を受け取る際に不便を感じることがあります。

雨の日や雪の日、時間がない時など、日常の些細な場面で負担に感じられることが少なくありません。

風水的に良くない

旗竿地は風水の観点から「気の流れが悪い」とされることがあります。

特に竿部分が細長く、家が奥まった位置にあるため、エネルギーの流れが滞りやすいと考えられることが多いです。

このため、風水を気にする人々の間では敬遠される傾向があります。また、こうした風水的なイメージがネガティブな印象を強める一因となっています。

安い土地という印象

旗竿地は価格が比較的安いため、「整形地が買えなかった妥協の土地」という先入観を持たれがちです。

「安い土地を選んだから品質も劣るのでは」と思われることが、「旗竿地=恥ずかしい」というイメージを形成しています。

雪かきが大変

雪が多い地域では、旗竿地の竿部分が細長い通路であることが雪かきの負担につながります。

通路が狭い分、除雪作業が大変になり、通路を確保するための時間や体力的な負担が大きくなる場合があります。また、雪を積み上げるスペースが限られるため、雪かきの効率が悪くなりがちです。この点は、雪の多い地域で旗竿地を選ぶ際に注意が必要です。

それでもなぜ旗竿地を選ぶのか

一方で、旗竿地を選ぶ人には合理的な理由があることも事実です。

「予算を抑えつつ人気のエリアに住みたかった」、「通勤や通学の利便性を重視した結果、旗竿地に行き着いた」という声が多く聞かれます。

また、旗竿地の特性を理解したうえで「土地代を抑えて家の内装にお金をかける」といった工夫をする人も多く、計画的な選択肢として支持されています。

価格が割安な分、内装や設備にこだわれますし、都心でも広い土地を確保できるからなんです。

「恥ずかしい」と感じるのは本当?実態を解説

実際に旗竿地に住む人々の声を聞くと、「恥ずかしい」と感じる理由は先入観に過ぎない場合が多いことが分かります。

ここでは、ポジティブな体験談とネガティブな声、そして工夫で解決した例を紹介します。

ほとんどの人が、住んでみたら『静かで落ち着く』『プライバシーが守られる』と感じていて、むしろ満足していますよ!

ポジティブな体験談

「住む前は外観が目立たないことを気にしていましたが、実際に住んでみると、道路沿いでは得られない静かな環境がとても快適です」という声がよく聞かれます。

また、「周囲の目を気にせず庭で過ごせるのが気に入っています。友人を招くと『隠れ家みたいで素敵だね』と言われることが増えました」との意見もあります。

ネガティブな体験談

「駐車スペースが狭く、特に荷物の多い日や雨の日は不便を感じます」という意見も一部にはあります。

また、「リビングが1階にある場合、日当たりが悪く昼間でも照明が必要になることが多い」という指摘も見られます。

ただし、これらの問題は設計段階や生活スタイルの工夫で改善できる場合がほとんどです。

工夫による満足度向上

旗竿地の特性を活かした工夫を行うことで、住み心地を大きく向上させている人も多いです。

例えば、「路地部分を少し広めにして駐車スペースを確保したら、家族全員が使いやすくなった」という声があります。

また、「土地代を抑えた分、リビングを広くしたり、設備をグレードアップしたりできて、満足感が高まりました」といった意見もあります。

まずは情報収集が大事!

タウンライフなら、ハウスメーカーの資料を無料で一括請求できるから、効率よく家づくりを進められるよ♪

ハウスメーカーを悩んでいるあなたへ。

タウンライフ家づくりで資料請求してみませんか?

無料で間取りプラン・見積もり・資金計画書を作成してくれます。

- 家づくりのアンケートに回答(約3分)

- ハウスメーカーを選ぶ(1,100社提携)

- 待つだけ!間取り・見積もりが届く!

旗竿地の税金メリットとは?固定資産税と相続税の優遇

旗竿地は、整形地と比べて20~30%安く購入できることが多く、固定資産税や相続税の負担も軽くなるというメリットがあります。

しかし、ただ安いだけではなく、その背景には土地評価の基準や不動産市場での需要の違いが関係しています。

この記事では、旗竿地が安くなる理由や税金のメリットを解説します。

「旗竿地は本当にコスパ最強なのか?」を判断できるようになりますよ!

旗竿地が安い理由とは?価格が下がる3つのポイント

旗竿地の価格は、同じエリアにある整形地と比べて20~30%ほど安くなることが一般的です。

その理由を、大きく3つのポイントで解説します。

1. 土地の評価額が低くなる

土地の価格は、不動産市場の需要とともに、「固定資産税評価額」 などの公的な基準で決まります。

旗竿地は、接道部分が最低限の2mしかないため、整形地より使い勝手が悪いと評価されがちです。

また、建築の自由度が低く、間取りや駐車場の設計に制限があることから、不動産市場での需要も低くなりがちです。

このような要因から、旗竿地の評価額は自然と低くなり、価格も整形地より安くなるのです。

2. 需要が少ないため、価格が下がりやすい

旗竿地は「駐車しにくそう」「家が奥まっていて目立たない」といった理由から、購入を避ける人も一定数います。

不動産は需要と供給のバランスで価格が決まるため、旗竿地は売り手側が価格を下げて販売しやすい傾向があります。

特に、人気エリアで旗竿地が売られている場合、価格差がより大きくなることが多いです。

「このエリアに住みたいけど、土地代を抑えたい!」という人にとって、旗竿地はコストを抑えるチャンスになります。

3. 土地の形が特殊で流動性が低い

旗竿地は、整形地と比べて住宅の設計に制約があるため、買い手が限定されやすいです。

例えば、「駐車スペースが狭い」「日当たりが悪くなる可能性がある」といった点を気にする人もいるため、売却時に「思ったより買い手がつかない」というケースもあります。

このようなリスクがあるため、売主が早く売るために価格を下げることが多いのです。

旗竿地の税金メリットとは?固定資産税と相続税の優遇

旗竿地は、価格が安いだけでなく、税金の面でもお得です。

特に「固定資産税」と「相続税」の2つでは、整形地と比べて税負担が軽くなることがあります。

1. 固定資産税が安くなる理由

固定資産税は、土地の評価額に税率(1.4%)をかけて計算されるため、旗竿地のように評価額が低い土地では、固定資産税も安くなる傾向 があります。

【具体的な計算例】

| 整形地(100㎡) | 旗竿地(100㎡) | |

|---|---|---|

| 土地の評価額 | 3,000万円 | 2,400万円 |

| 課税標準額 | 3,000万円 × 70% = 2,100万円 | 2,400万円 × 70% = 1,680万円 |

| 固定資産税(税率1.4%) | 2,100万円 × 1.4% = 29.4万円 | 1,680万円 × 1.4% = 23.5万円 |

➡ 年間で約6万円の固定資産税の差が発生

➡ 10年住むと約60万円の節約に!

土地代だけでなく、維持費の面でも旗竿地の方が安くなるというメリットがあります。

2. 相続税の評価額も低くなる

旗竿地の相続税は、「路地状敷地補正率」という制度により、さらに低く評価されることがあります。

相続税の計算において、接道部分が狭い旗竿地は「使い勝手が悪い土地」と評価され、評価額が10~20%ほど減額されることがあります。

【具体的な計算例】

| 整形地(100㎡) | 旗竿地(100㎡) | |

|---|---|---|

| 相続税評価額 | 3,000万円 | 2,400万円 |

| 路地状敷地補正率 | なし | 0.9(90%に減額) |

| 調整後の評価額 | 3,000万円 | 2,400万円 × 0.9 = 2,160万円 |

➡ 旗竿地は相続税の課税対象額が減るため、税負担が軽くなる

➡ 「将来、子どもに土地を残す予定がある」なら、旗竿地の方が相続税対策になる

旗竿地の価格相場は?整形地と比較

旗竿地は、同じエリアにある整形地よりも20~30%安いことが多いです。

具体的な価格差を、表で比較してみましょう。

| エリア | 整形地(100㎡あたり) | 旗竿地(100㎡あたり) | 価格差 |

|---|---|---|---|

| 都心部 | 4,000万円 | 3,200万円 | -20% |

| 郊外 | 2,500万円 | 1,750万円 | -30% |

このように、旗竿地は「同じ立地・広さでも安い」 というのが大きな特徴です。

「土地代を抑えて、建物や設備にお金をかけたい!」という人にとっては、旗竿地は良い選択肢になります。

旗竿地はどこでも家が建てられるわけではない?接道義務・最低敷地面積の注意点を解説

旗竿地は、整形地よりも価格が安く、広めの土地を確保しやすいというメリットがあります。

しかし、すべての旗竿地で自由に家が建てられるわけではありません。

建築基準法にはさまざまな規制があり、購入後に「建築できなかった」というトラブルに発展するケースもあります。

特に「接道義務」や「最低敷地面積」などのルールを満たしていないと、建築許可が下りない可能性があります。

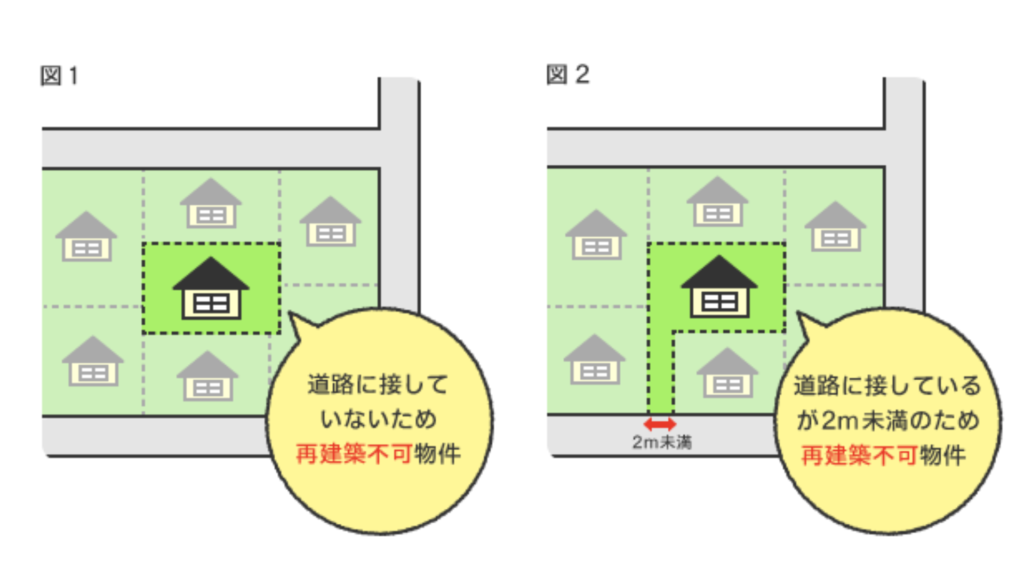

旗竿地の建築には「接道義務」が必須

旗竿地で家を建てる際に、まず確認すべきなのが「接道義務」です。

これは建築基準法第43条に定められており、土地が2m以上の幅で道路に接していないと建築許可が下りません。

接道義務の基本ルール

- 2m以上の幅で道路に接していない土地は建築不可

- 途中で幅が2m未満になる場合もNG

- 接道部分が15m以上に長くなると、自治体によって制限がある場合がある

- 接道している道路が「建築基準法上の道路」として認められている必要がある

例えば、旗竿地の入口部分が2m以上あっても、途中で1.8mに狭くなっていると建築できません。

また、接している道路が「建築基準法上の道路」として認められていない場合、2m以上の接道があってもNG になるので注意が必要です。

旗竿地の「最低敷地面積」を満たしているか確認

旗竿地の中には、建築基準法上の「最低敷地面積」を満たしていないため、建築許可が下りない土地もあります。

自治体ごとに「最低敷地面積」が決められており、一定以上の広さがないと家を建てられません。

このルールは、住宅密集地を防ぐ目的で設定されています。

最低敷地面積の目安

| 地域 | 最低敷地面積 |

|---|---|

| 第一種低層住居専用地域 | 100㎡以上 |

| 近隣商業地域 | 60㎡以上 |

| 市街化調整区域 | 150㎡以上 |

例えば、第一種低層住居専用地域では最低100㎡の広さが必要ですが、90㎡の旗竿地では家を建てることができません。

旗竿地では「二世帯住宅を建てられない」ことがある

旗竿地の広さによっては、「二世帯住宅を建てたい」と考える人もいるかもしれません。

しかし、建築基準法のルールにより、基本的に旗竿地では「1区画1棟」しか建てることができません。

なぜ旗竿地は1区画1棟しか建てられないのか?

建築基準法では、1つの土地に複数の建物を建てる場合、それぞれの建物が接道義務を満たす必要があると定められています。

しかし、旗竿地は通常、1本の細い通路部分しか道路に接していないため、1つの敷地内に2棟を建てることはできません。

また、土地を分筆し、2つの区画に分けたとしても、それぞれの土地が独立して接道義務を満たさなければならず、実際には難しいのが現実です。

二世帯住宅を建てる方法はある?

旗竿地で二世帯住宅を建てる唯一の方法は、1棟の建物を二世帯住宅として設計することです。

例えば、玄関を2つ設ける、1階と2階を完全分離型にするなど、工夫次第で二世帯住宅は実現可能です。

また、一部の自治体では特例として、接道義務を緩和できるケースもあるため、どうしても二世帯住宅を検討したい場合は、自治体の建築課に相談するのがよいでしょう。

旗竿地に関するその他の重要ポイント

旗竿地での家づくりは、建築基準法だけでなく、建築面積の制限やライフライン工事、駐車スペースの確保といった実用的な問題も考慮する必要があります。

これらを事前に確認しておかないと、思い通りの家が建てられなかったり、想定以上の費用がかかったりすることがあります。

ここでは、旗竿地で家を建てる際に見落としがちな重要ポイントを詳しく解説します。

建ぺい率・容積率による制約で建物の大きさが制限される

旗竿地では、整形地と同じ感覚で家を建てようとすると、思っていたよりも小さい建物しか建てられない という問題が発生することがあります。

その理由は、「建ぺい率」と「容積率」の制限にあります。

建ぺい率とは?

建ぺい率とは、「敷地面積に対してどれくらいの面積の建物を建てられるか」を示す割合のことです。

例えば、建ぺい率50%の土地(100㎡)であれば、建築面積は最大50㎡までとなります。

しかし、旗竿地は敷地の一部(通路部分)が道路に面しているため、実際に建物を建てられる面積が整形地よりも狭くなる傾向があります。

さらに、準防火地域や風致地区などに指定されている場合、建ぺい率がさらに厳しく制限されることもある ため、注意が必要です。

容積率とは?

容積率とは、「敷地面積に対する建物の延床面積の割合」を示すものです。

例えば、容積率100%の土地(100㎡)なら、延床面積100㎡までの建物を建てられます。

旗竿地では、前面道路の幅員が狭いと容積率の上限が下がる場合があります。

例えば、前面道路が4m未満の場合、容積率が本来の制限よりも厳しくなる ことがあるため、事前に確認が必要です。

防火地域・準防火地域の制限で建築コストが高くなることがある

旗竿地が都市部にある場合、「防火地域」や「準防火地域」に指定されていることがあります。

この場合、使用できる建築材料や建物の構造が制限されるため、建築コストが通常よりも高くなる可能性があります。

防火地域・準防火地域とは?

- 防火地域:鉄筋コンクリート造や耐火建築物などの厳しい基準が適用される

- 準防火地域:防火性能を備えた材料の使用が義務付けられる(木造住宅でも可能だが、特定の防火仕様が必要)

旗竿地は、隣地との距離が近いため、火災のリスクを抑えるために厳しい防火規制が適用されるケースがあります。

このため、建築コストが通常よりも高くなり、特に「木造住宅を考えていたが、耐火構造にしなければならず、予算オーバーになった」といった事例が多いです。

駐車スペースの確保が難しく、車の出し入れに工夫が必要

旗竿地では、通路部分(竿の部分)が狭いため、駐車スペースの確保が難しいことがあります。

特に、駐車場の設計を誤ると「車がスムーズに出し入れできない」「1台分の駐車スペースしか確保できない」といった問題が起こります。

旗竿地の駐車場設計で注意すべきポイント

- 通路部分の幅が狭いと駐車が難しくなる

- 車の横幅は平均で1.7m〜1.9m、駐車場には最低でも2.5mの幅が必要。

- 旗竿地の通路幅が2.5mギリギリだと、壁ギリギリに寄せないと駐車できない。

- 縦列駐車になりやすく、車の出し入れに手間がかかる

- 旗竿地では、敷地の奥に駐車するパターンが多く、縦列駐車になりがち。

- 縦列駐車だと、前の車を動かさないと後ろの車が出せない不便さがある。

- 大型車は停めにくい

- SUVやミニバンなどの大型車を所有している場合、通路が狭すぎて駐車しにくくなることがある。

- 軽自動車であれば問題ないが、大型車を停めるには十分なスペースを確保する必要がある。

ライフラインの引き込み工事に追加費用がかかることがある

旗竿地は、道路から奥まった位置にあるため、水道・電気・ガスなどのライフラインの引き込み工事が必要になることがあります。

特に、新しく造成された旗竿地の場合、通常よりも高額な工事費が発生するケースがあるため注意が必要です。

旗竿地で発生する可能性がある追加工事

- 水道管の延長工事(数十万円~100万円以上)

- 旗竿地の奥に家を建てる場合、水道管を道路から延長する必要があり、長さによっては大きな追加費用が発生する。

- 電柱の移設や電線の延長(数十万円)

- 敷地内に電柱がある場合、移設が必要になることがあり、その費用がかかることがある。

- ガス管の引き込み(20万〜50万円程度)

- 都市ガスを使う場合、敷地奥まで配管を延ばす工事が必要になる。

旗竿地を買う前に必ず法律と実用面をチェック!

旗竿地は価格が安く、広い土地を確保しやすいメリットがありますが、建築基準法の制約や、建築・設備のコスト増を招く可能性があることを理解しておく必要があります。

「接道義務」「最低敷地面積」「建ぺい率・容積率」「駐車場の確保」「ライフライン工事」などを事前に確認し、安心して建築できる土地かどうかを見極めることが大切です。

購入前に専門家や自治体に相談し、後悔のない土地選びをしましょう!

まずは情報収集が大事!

タウンライフなら、ハウスメーカーの資料を無料で一括請求できるから、効率よく家づくりを進められるよ♪

タウンライフ家づくりでハウスメーカーを比較・検討してみませんか?

希望する複数のハウスメーカーが、無料で間取りプラン・見積もり・資金計画書を作成してくれます。

- 家づくりのアンケートに回答(約3分)

- ハウスメーカーを選ぶ(1,100社提携)

- 待つだけ!間取り・見積もりが届く!

旗竿地の成功体験談と隠れたメリット

旗竿地に家を建てることには、不安もある一方で独自のメリットがあります。

成功事例や隠れた魅力を知ることで、旗竿地の家づくりへの不安が解消できるでしょう。

旗竿地ならではの魅力がたくさんありますよ!

実際に住んでいる人の声を聞いてみましょう。

実際の成功体験

旗竿地の特性を活かし、工夫を凝らした家づくりの成功事例をご紹介します。

緑豊かなアプローチを取り入れ、「隠れ家のような雰囲気」を実現

旗竿地特有の奥まった立地を活かし、アプローチに植物を取り入れることで、独特の魅力を引き出した事例です。

例えば、立面には隣家のウッドフェンスと合わせて、柱や門扉などに直線素材を多く使い「隠れ家のような特別感」を演出しています。

この工夫は、住む人だけでなく、訪れる人にも好評のようです。

土地費用を抑え、内装や設備に予算を充てたことで快適な家づくりを実現

旗竿地は整形地に比べて土地費用を抑えやすいのが魅力です。

この特性を活かして、最新のキッチンや床暖房、リビングの大きな窓など、こだわりの設備に予算を充てた事例があります。

「土地代を抑えたおかげで、理想の住まいを実現できた」という声も多く、特にデザインや快適性を重視する人にはおすすめの選択肢です。

隠れたメリット

旗竿地には、整形地にはない隠れたメリットがあります。

これらを理解することで、旗竿地の魅力を最大限に活かせるでしょう。

静かな暮らし

通りから奥まった位置にある旗竿地は、交通量が少なく、車や通行人の音が気になりません。

夜間は特に静かで、リラックスできる環境が整っています。

また、子どもが庭で遊ぶ際も外からの視線を気にせず過ごせます。

プライバシーの確保

旗竿地は道路から見えにくい構造のため、周囲の目を気にせず暮らせます。

特に「人目を気にせず家で過ごしたい」という方にとって、旗竿地は非常に魅力的な選択肢です。

窓の位置や高さを工夫すれば、より快適なプライバシー空間を実現できます。

予算の調整が可能

旗竿地は土地代を抑えられることが多く、その分を建物のデザインやインテリア、設備に回すことができます。

限られた予算でも満足度の高い家づくりができる点が大きなメリットです。

旗竿地で後悔しないための3つのポイント

旗竿地に家を建てる場合、土地選びから設計、設備の選定まで細部に気を配ることで、後悔のない住まいを実現できます。

ここでは、旗竿地で成功するための3つの重要なポイントを詳しく解説します。

「土地選び」「設計」「設備」この3つをしっかり考えれば大丈夫です!

土地選びのコツ

旗竿地で後悔しないためには、まず適切な土地選びが不可欠です。

土地の条件をしっかり確認してから購入することで、後のトラブルを防げます。

以下のポイントを必ずチェックしましょう。

路地部分の幅員: 最低でも2.5m以上が理想

路地部分の幅が狭いと、車の出し入れがしにくくなるだけでなく、緊急時の救急車や消防車の進入が難しくなることもあります。

最低でも2.5m以上、可能であれば3m以上の幅がある土地を選ぶのが理想的です。

また、路地が真っ直ぐであるか、曲がり角がないかも確認しましょう。

法規制の確認: 道路に2m以上接していることを確認

建築基準法では、敷地が幅2m以上道路に接していなければ建物を建てることができません。

この要件を満たしていない場合、購入後に建築が制限される可能性があります。

また、路地部分が私道の場合は、他の所有者との共有権利や通行の可否についても確認が必要です。

周辺環境: 隣接する建物との距離感や生活利便性を確認

旗竿地は周囲を建物に囲まれている場合が多く、隣接する建物の高さや距離が採光や風通しに大きな影響を与えます。

さらに、周辺環境のチェックも重要です。

例えば、近隣にスーパーや学校、病院があるか、騒音や交通量が適切かどうかを確認すると、生活の快適性が大きく変わります。

設計の工夫で住み心地アップ

旗竿地特有の制約を克服するためには、設計段階での工夫が欠かせません。

採光やプライバシーを意識し、土地を最大限に活用した設計を心掛けましょう。

採光確保のため、2階リビングや吹き抜けを採用

旗竿地では1階部分が暗くなりがちです。そのため、リビングを2階に配置することで、上部からの自然光を確保するのがおすすめです。

また、吹き抜けや天窓を採用すると、1階にも光が行き渡り、家全体が明るく開放的になります。

プライバシーを守る窓配置や壁の高さを工夫

隣家と近い場合は、窓を高めに配置することで視線を遮る効果が期待できます。

目隠しフェンスや植栽を利用して、自然にプライバシーを確保する工夫も効果的です。

特に庭やリビングが隣家に面している場合は、これらの対策が有効です。

家全体をコンパクトにまとめ、収納を工夫

旗竿地は土地が限られるため、効率的な間取り設計が重要です。

例えば、壁面収納やスキップフロアを活用することで、狭いスペースでも収納力を確保できます。

また、吹き抜けやスリムな階段を取り入れることで、視覚的な広さを演出できます。

生活を快適にする設備選び

設備選びに配慮することで、旗竿地での生活の利便性を大きく向上させることができます。

特に防犯や動線の確保が重要です。

防犯対策としてセンサーライトやカメラを設置

旗竿地は奥まった場所にあるため、外部からの視線が届きにくい特性があります。

そのため、防犯性を高めるためにセンサーライトや防犯カメラを設置するのが効果的です。

路地部分に明るさを確保することで、夜間の安全性が向上します。

路地部分を舗装して生活動線をスムーズに

未舗装の路地は、雨の日に泥で足元が汚れたり、滑りやすくなるリスクがあります。

コンクリートやタイルで舗装することで、見た目がきれいになるだけでなく、歩きやすさや自転車の通行も快適になります。

エアコン室外機や給湯器の配置にも配慮

旗竿地ではスペースに限りがあるため、エアコンの室外機や給湯器をどこに配置するかが重要です。

通気性を確保しつつ、生活動線の邪魔にならない場所に設置することで、限られたスペースを効率的に活用できます。

旗竿地で後悔しないためには、適切な「土地選び」、制約を克服する「設計の工夫」、そして「設備選び」がポイントです。

これらの要素をしっかりと計画すれば、旗竿地特有の制約をカバーし、快適で満足度の高い住まいを実現することができます。

そのためにも信頼できるハウスメーカー・工務店を見つけることが大切です。

まずは情報収集が大事!

タウンライフなら、ハウスメーカーの資料を無料で一括請求できるから、効率よく家づくりを進められるよ♪

タウンライフ家づくりでハウスメーカーを比較・検討してみませんか?

希望する複数のハウスメーカーが、無料で間取りプラン・見積もり・資金計画書を作成してくれます。

- 家づくりのアンケートに回答(約3分)

- ハウスメーカーを選ぶ(1,100社提携)

- 待つだけ!間取り・見積もりが届く!

まとめ: 後悔ゼロの旗竿地の家づくりを目指して

旗竿地は「恥ずかしい」と言われることもありますが、その理由を知ることで、必要な工夫が見えてきます。

土地選び、設計、設備のポイントを押さえれば、後悔することなく旗竿地の特性を活かした家づくりが可能です。

「恥ずかしい」は先入観!

土地選び・設計・設備をしっかり考えれば、むしろ快適な住まいになりますよ!

旗竿地ならではのメリットを活かして、満足度の高い家づくりをしましょう!

- 旗竿地が「恥ずかしい」と言われる理由を把握する

駐車場の使い勝手や日当たりの課題を理解し、それを克服するための工夫を施すことが大切です。 - 土地選び、設計、設備のポイントを押さえる

路地部分の幅員や周辺環境を慎重に確認し、採光やプライバシーを確保する設計を取り入れることで、快適で魅力的な住まいを実現できます。 - 隠れたメリットを活かす

静かな暮らしやプライバシーの確保、予算の調整といった旗竿地ならではのメリットを最大限に活かす工夫をすることで、満足度の高い家づくりが可能です。

旗竿地の注文住宅を検討している方は、この記事で紹介したポイントをもとに、設計会社やハウスメーカーに相談してみてください。

旗竿地特有の特性を理解し、適切な計画を立てることで、後悔のない理想の住まいを実現できます!

まずは情報収集が大事!

タウンライフなら、ハウスメーカーの資料を無料で一括請求できるから、効率よく家づくりを進められるよ♪

- 家づくりのアンケートに回答(約3分)

- ハウスメーカーを選ぶ(1,100社提携)

- 待つだけ!間取り・見積もりが届く!