工務店の倒産が増えているというニュースを目にすると、不安になる方も多いのではないでしょうか。

せっかくの家づくりが途中で止まってしまったり、工事の進捗について連絡が取れなくなるのは本当に怖いものです。

ですが、実は工務店の倒産には事前に気づくことができる“前兆”や“サイン”がいくつか存在します。

この記事では、最新データや実際の被害事例を交えながら、「倒産リスクが高い工務店」の見分け方や、家づくりで後悔しないために今できる備え方を解説します。

これから家づくりを始めたいけど、工務店選びが本当に心配…

- 工務店が倒産する前に現れる主なサインや兆候

- 実際にあった工務店倒産の体験談

- 安心して家づくりを進めるための備えや対策

今なぜ工務店の倒産が増えているのか

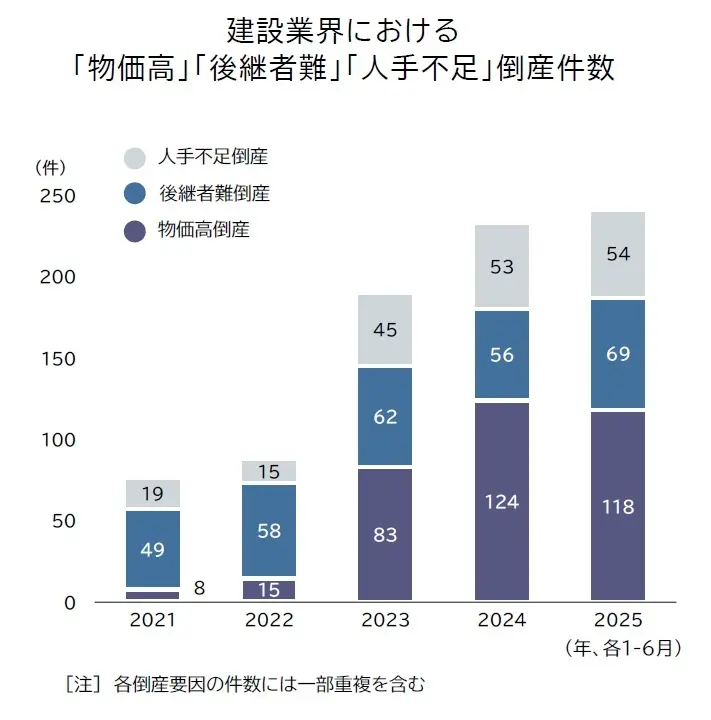

2024年、建設業の倒産件数は過去最多の1890件にのぼりました。2025年も上半期だけで前年より約7.5%も増加しており、この流れは止まる気配がありません。

なぜ今、これほどまでに工務店の倒産が相次いでいるのでしょうか。

ここでは、倒産増加の主な背景をデータと現場のリアルな声を交えて詳しく解説します。

最近、工務店が倒産したというニュースをよく見かけませんか?

実はここ数年、倒産件数が過去に例のないペースで増えています。

資材価格の高騰で経営を圧迫

建築に必要な木材や鉄骨、コンクリートなどの資材価格が近年、急激に上昇しています。

ウッドショックの影響で木材は一時2倍近くに高騰し、円安や物流コストの増加も重なりました。

こうした原価の上昇分をすべてお客様に転嫁できるとは限らず、工務店の利益率は大きく圧迫されています。

実際、帝国データバンクの調査でも、倒産理由の約13%が資材高騰に直結しています。

利益が出ない状況が続けば、いずれ現場もストップし、倒産リスクが高まります。

深刻化する人手不足と職人の高齢化

建設現場で働く職人や技術者の高齢化が全国的に進んでいます。

一方で、若い世代が現場に入ることは少なく、年々人手が足りなくなっています。

現場で経験豊富な職人が減ることで、工事が予定通り進まず、品質や安全面にも影響が出かねません。

また、慢性的な人手不足により人件費が上がり続けているのも現実です。

こうした「人」の問題が経営に直撃し、2024年は倒産の5%が人材不足によるものでした。

住宅需要の減少と競争の激化

日本全体の人口が減り続ける中、新築住宅の需要も年々下がっています。

とくに地方では、若い世帯の流出や高齢化で「家を建てる人」自体が減り、工務店同士の競争がより激しくなりました。

新築の受注が減れば、売上も思うように伸びません。

集客イベントや広告を増やしても固定費ばかりが増え、経営が苦しくなってしまう工務店も少なくありません。

コロナ禍の緊急融資、その返済が大きな壁に

2020年以降、多くの工務店が売上減少を乗り切るため国や自治体の緊急融資を受けてきました。

しかし、2023年ごろからその返済が本格的に始まり、「売上が回復しない中で返済だけが重なる」という深刻な資金繰り悪化が急増しています。

特に中小工務店では、資金ショートが一気に表面化し、そのまま倒産に至るケースが目立っています。

後継者不足と事業承継の難しさ

工務店の多くは地元密着の家族経営が中心です。

社長や経営者が高齢になる中、事業を引き継ぐ後継者が見つからず、やむなく廃業や倒産を選ぶケースも増えています。

2024年の倒産理由の約6%が後継者難です。

M&Aなどで他社に事業を譲る例もありますが、簡単に引き受け手が見つかるとは限りません。

複数要因が重なり“絶対安全”な会社は存在しない

ここまで見てきた通り、今の建設業界はさまざまな外的要因が重なり、どんなに実績がある工務店でも倒産リスクをゼロにはできない時代です。

資材高騰・人手不足・需要減少・コロナ融資返済・後継者不足。

これらのリスクはどれも工務店だけではコントロールしきれません。

実際にあった工務店倒産の被害例

ニュースやネットの記事で“工務店の倒産”と聞いても、実際にどんな被害が起こるのかはイメージしにくいものです。

ここでは、実際に新潟県で起きたニコハウス倒産の事例を、施主の立場から時系列でたどりながらご紹介します。

破産までの経緯

- 2019年:売上高6億6120万円でピーク

- 2020年以降:コロナ禍で受注減少

- 2022年:債務超過に転落

- 2025年5月:事業停止、自己破産申請

1. 期待から不安、そして突然の倒産

「長岡市に念願のマイホームを建てるはずだったAさん一家は、2023年末、地元の工務店“ニコハウス”と契約しました。土地の購入と同時に着手金や中間金など合わせて2000万円以上を支払っています。当初の計画では、2024年春には家が完成する予定でした。」

ところが、地盤調査が終わった段階で工事が一時ストップ。

「3月頃から担当者と連絡が取りにくくなり、工事の進捗もまったく見えなくなってしまった」とAさんは振り返ります。

その後も“近日中に着工する”と説明されたものの、結局、土地は更地のまま、何も進まない状態が続きました。

2. 説明のないまま倒産へ

「6月に入ると、会社からの連絡が途絶え、電話もつながらない状態に。倒産の事実を知ったのは、ニュースの報道と、後日届いた“説明会開催”の一通の案内状だけでした。」

説明会に参加したAさんは、初めて会社が自己破産申請をしたことを知りました。

工事が途中で止まっている他の契約者も20名以上いたそうです。

3. お金の流れと返金の現実

Aさんがこれまでに支払ったお金は、「契約時の着手金」「地盤調査費」「中間金」など、住宅ローンからも一部充当されていました。

会社が倒産してしまうと、こうした前払い金やローン分は原則返金されません。

弁護士に相談したものの、「破産管財人の手続きで資産が残っていれば一部返金の可能性もあるが、ほとんどの場合は返ってこない」と説明されたそうです。

4. 家族の現実と生活への影響

家は建たず、しかし住宅ローンの返済だけは毎月始まってしまったAさん一家。

急きょ住む場所を確保するため、やむなく親族の実家に戻ることになりました。

「せっかく描いた新しい生活がゼロに戻り、家族も精神的にかなり参ってしまいました」とのこと。

5. 施主の後悔と教訓

Aさんは、「もっと早く違和感に気づき、第三者機関や保証制度について調べておけばよかった」と語ります。

「連絡が取りにくい、工事の進みが遅い、説明が曖昧」という時点で、冷静に状況を見直すことの大切さを実感したそうです。

Aさんのケースでは完成保証制度にも未加入だったため、被害の全額補償も受けられませんでした。

「家づくりを考えている方には、事前に工務店の財務状況や保証制度の有無を必ず確認してほしい」と強く伝えています。

- 工務店の倒産は“自分には起こらない”と思っていると、突然巻き込まれるリスクがある

- 連絡がつかない・工事が進まないなどの小さな違和感は“危険信号”

- 前払い金やローン返済が戻らない現実を知り、保証制度や相談窓口の存在も必ず確認を

- 「まさか自分が…」という油断こそが最大のリスク

工務店倒産の前兆チェックリスト

家づくりで後悔しないためには、工務店の経営状態に少しでも「おかしいな」と感じたときにすぐ気づけるかどうかが大切です。

ここでは、実際に多くの倒産事例で見られた“危ないサイン”をまとめました。

もし当てはまる項目があれば、慎重に対応を考えてみてください。

倒産する工務店には、必ずと言っていいほど“あの時の違和感”があったと、後から気づくものです。

少しでもサインを感じたら、自分の家づくりのために早めに確認・行動することが大切です。

連絡・報告が途絶える

これまでスムーズだった連絡が、急に遅くなったり返事がなかなか来なくなる場合は注意が必要です。

打ち合わせの日程や進捗についての連絡が3営業日以上途絶えたときは、「資金繰りや人手が厳しくなってきているサイン」の可能性もあります。電話をかけてもつながらない、担当者が「後で連絡します」とだけ伝えて折り返しがない、といったケースも危険信号です。

どう行動する?

連絡が取れなくなった場合は、ただ待つのではなく「緊急の用件です」と理由を添えて再度連絡しましょう。

それでも返事がなければ、担当営業所以外にも会社の本社や他の窓口にも連絡を入れます。連絡不通が続く場合は、早めに消費生活センターなど第三者への相談を検討してください。

工事の着工や工程が遅れがち

工事開始が何度も延期されたり、説明もなく現場が止まったままになることも倒産前の典型的なサインです。

施主が進捗を聞いても「そのうち始まります」「もう少しお待ちください」と曖昧な説明が続く場合、資金繰りや人材不足で現場が回っていないことが多いです。

どう行動する?

工程表の提示を求め、なぜ遅れているのか理由を必ず文書やメールで確認しましょう。

「他の現場が押している」「資材の手配が遅れている」などの説明が繰り返される場合は、念のため第三者の専門家や建築士にも状況を相談すると安心です。

決算で複数年赤字・債務超過が続いている

決算公告や信用調査で2期連続の赤字や債務超過といった情報が出ている会社は、財務体質がかなり厳しくなっています。

会社のホームページに財務情報が掲載されていない、決算発表が極端に遅れている場合も注意が必要です。

どう行動する?

気になる工務店があれば、帝国データバンクや東京商工リサーチで信用調査書を取り寄せてみてください。

数千円の費用で最新の経営状況が確認できます。自己資本比率が20%未満なら特に警戒しましょう。分からない場合は「最近の決算について教えていただけますか」と会社側に直接聞いてみるのも大切です。

消費税や業者への支払い遅延が発生

現場の職人や下請け業者から「支払いが遅れている」との噂を聞いた場合や、消費税や社会保険料の滞納通知が掲示されている場合も要警戒です。

こうした兆候は、多くの倒産事例で“最終サイン”となって現れています。

どう行動する?

現場で働く職人や周辺の業者さんに直接「最近支払いなどは順調ですか」と声をかけてみるのも一つの方法です。

また、地域の評判や取引先の様子も普段から気を配ってみてください。もし実際に未払いなどが明らかになった場合は、契約の見直しや支払いスケジュールの再確認を速やかに行うことが重要です。

社長や担当者の説明・発信が減る

これまで積極的に現場に顔を出していた社長や担当者が急に姿を見せなくなったり、SNSやブログでの発信が突然止まった場合も会社の経営状態に問題が生じている可能性があります。

現場の雰囲気が急に暗くなる、スタッフの表情が硬くなる、といった小さな変化も見逃さないようにしましょう。

どう行動する?

「最近お忙しいですか?なにか問題が起きていますか?」と率直に聞いてみるのが一番です。

また、現場で働くスタッフの様子や声にも日頃から注意を払うことで、早期発見につながります。

無理な値引きや過剰なキャンペーンを続けている

今だけ大幅値引きや豪華すぎる特典、急なキャンペーンが続く場合は、会社が短期間で資金を集めようとしている可能性があります。

「今月中に契約すれば特別値引き」といった煽り文句が多いときも注意しましょう。

どう行動する?

必ず複数の工務店から見積もりを取り、内容や条件を比較してください。

違和感や不安が少しでもあれば、契約を急がずに家族や信頼できる第三者にも相談しましょう。

完成保証制度に未加入、または説明を避ける

住宅完成保証制度は、万が一工務店が倒産しても施主の損害を一定範囲で補償してくれる仕組みです。

これに加入していない、または「その話は必要ありません」と説明を避ける会社は要注意です。

どう行動する?

契約前に必ず「住宅完成保証制度に加入していますか?」と直接質問し、加入証明や保証内容を必ず書面で確認しましょう。

はぐらかされたり説明を避ける場合は、すぐに他の会社との比較や専門家への相談を進めてください。

もしこうしたサインに一つでも当てはまると感じたら、その時点で必ず状況を確認し、原因をはっきりさせることが大切です。

複数の項目が重なった場合は黄色信号と考え、消費生活センター(全国共通ダイヤル188)や自治体の住宅トラブル相談窓口、住宅保証機構など専門機関への相談を強くおすすめします。

迷った時は一人で抱え込まず、無料相談を積極的に利用しましょう。

私も最初は『連絡が遅いだけ』と思っていました。

でも工事が進まないまま、会社が倒産してしまいました…」

違和感や疑問は“備えのサイン”です。日々のやりとりや現場の様子、会社の情報をこまめにチェックしながら、少しでも不安があれば早めの行動を心がけてください。

もし工務店が倒産したら?被害と救済策

家づくりの最中に工務店が倒産してしまうと、施主にはどんなリスクや困難があるのでしょうか。

また、被害を最小限に抑えるためにできることはあるのでしょうか。

現実的な被害例と、万が一の救済制度について詳しく解説します。

“まさか自分が…”と思っていても、工務店の倒産は誰にでも起こり得ます。

いざという時、どんな被害があるのか、どうすれば少しでも損失を減らせるのか、しっかり知っておきましょう

家が建たないままローン返済が始まるリスク

工事が途中で止まってしまった場合でも、多くのケースでは土地代や住宅ローンの返済が先に始まってしまいます。

住める家がないまま「借金だけが残る」という、施主にとって最もつらい状況に陥るリスクがあります。

現場が進んでいなくても、ローンの引き落としや支払いの請求は止まりません。

返金はほぼ期待できない

工務店が破産手続きを始めた場合、すでに支払った着手金や中間金が戻ってくるケースは「ごく一部」に限られます。

破産管財人が会社の資産を処分して債権者に配分しますが、建設業の場合は他にも多くの取引先や銀行が並んでいるため、施主への返金は実質ほぼゼロが現実です。

実際、過去の相談例でも「返金された人はほとんどいない」というのが専門家の共通見解です。

住宅完成保証制度を活用する

こうした最悪の事態を防ぐために用意されているのが「住宅完成保証制度」です。

この制度は、登録事業者が倒産した場合に、残りの工事費用や前払い金の一部を保証してくれる仕組みです。

たとえば、工事代金の20~30%(上限1000万円程度)が補償されるケースが一般的です。

ただし、利用するにはいくつか条件があります。

契約した工務店が「完成保証制度」に事前に登録し、所定の保険料を納めていることが前提です。

この登録審査は、会社の財務状況や経営履歴などの基準をクリアしていなければなりません。

実際にこの制度に加入している工務店は全国で320社程度と全体の1割にも満たないため、契約前に必ず「住宅完成保証制度に加入していますか?」と確認することがとても大切です。

失敗しない工務店選びと契約前の注意点

家づくりを安心して進めるためには、工務店選びと契約前のチェックがとても大切です。

ここでは、倒産リスクから身を守るための実践的なポイントをお伝えします。

ホームページやカタログだけを見て“いい会社だ”と決めつけず、実際の施主や過去の施工現場も必ず確認しましょう。

本当に信頼できる会社かどうか、最後まで自分の目と耳で確かめることが大切です

過去の施工実績とOB施主の声を直接確認する

まずは公式ホームページやパンフレットだけでなく、過去の施工実績や、実際に家を建てたOB施主の声を自分の足で確かめることが大切です。

可能であれば、現地見学会や完成見学会に参加して、OB施主に直接「会社の対応やアフターサービスはどうだったか」を聞いてみてください。実際の利用者の体験ほど参考になる情報はありません。

会社の信用情報を客観的に調べる

工務店の経営状態や信頼性は、帝国データバンクや東京商工リサーチが提供する「会社信用情報」で客観的に確認できます。

会社の財務状況や倒産リスクを調べておくことで、表面には見えない不安材料に気づくことができます。

もし決算書や信用情報を見せてもらえない場合は、その理由も確認しておきましょう。

見学や面談で前兆サインがないか観察する

実際に会社のスタッフと会った時や現場を見学した時は、これまで紹介した「倒産の前兆サイン」が見られないかもチェックポイントです。

たとえば、担当者の態度が急に変わったり、現場の雰囲気が暗くなっていないかなど、小さな違和感にも注意を払ってください。

疑問や不安があれば、その場ですぐに質問することが安心につながります。

保証制度の有無は必ず書面で確認

工務店選びで最も大切なのは、「保証制度」の有無とその内容を契約前に必ず書面で確認することです。

住宅完成保証などの加入証明や、実際に保証が有効となる条件を明確にしてもらいましょう。

口頭だけで「大丈夫」と言われても、不明な点は納得いくまで質問を続けてください。

複数社を比較し“信頼できるパートナー”を選ぶ

最後に、必ず複数の工務店を比較し、「この会社なら家づくりを任せられる」と納得できる会社を選ぶことが大切です。

一社だけで決めず、いくつかの会社の担当者や現場、保証内容などを比較しながら、自分自身の基準で「信頼できる」と感じるパートナーを選びましょう。

大切なのは、「不安を残したまま契約しない」「分からないことは必ず確認する」「自分の目と耳で納得できるまで調べる」ことです。

家づくりは一生に一度の大きな選択だからこそ、じっくり慎重に進めてください。

ハウスメーカーを悩んでいるあなたへ。

タウンライフ家づくりで資料請求してみませんか?

無料で間取りプラン・見積もり・資金計画書を作成してくれます。

- 家づくりのアンケートに回答(約3分)

- ハウスメーカーを選ぶ(1,100社提携)

- 待つだけ!間取り・見積もりが届く!

まとめ

この記事では「工務店倒産の前兆と対策」について、最新データや実際の被害例をもとに解説しました。

家づくりを進めるうえで、以下のポイントがとても重要です。

- 2024年は工務店倒産が過去最多を記録し、今後も増加傾向です

- 倒産前には「連絡の途絶」「工事の遅延」「経営数値の悪化」「保証未加入」など明確なサインが現れます

- 実際の被害例から、“まさか自分が”という油断が最も危険だと分かりました

- 住宅完成保証制度の確認と、信頼できる工務店選びが最大の備えとなります

- 契約前にしっかり確認・比較することで、大切な家づくりを守ることができます

今回の記事を通じて、「どんな前兆を見逃さないべきか」「被害を減らすための備えは何か」を具体的に知ることができたのではないでしょうか。

小さな違和感にも早めに対応できれば、リスクを最小限に抑えることができますね。

家づくりは一生に一度の大きな決断です。

信頼できる工務店を見つけ、納得できるまで情報を集めることが、後悔しない住まいづくりへの第一歩です。

ぜひ今回の内容を参考に、「契約前の確認」と「慎重な会社選び」で、安心できる家づくりを実現してください。

ハウスメーカーを悩んでいるあなたへ。

タウンライフ家づくりで資料請求してみませんか?

無料で間取りプラン・見積もり・資金計画書を作成してくれます。

- 家づくりのアンケートに回答(約3分)

- ハウスメーカーを選ぶ(1,100社提携)

- 待つだけ!間取り・見積もりが届く!