住宅の断熱方法の一つとして注目されている「外断熱」。多くの方が、快適でエネルギー効率の良い住まいを目指して外断熱を選んでいます。

しかし一方で、「外断熱は危ない」という声も耳にします。

なぜ外断熱がそのように言われるのでしょうか?外断熱の導入を検討している方にとって、その選択が正しいのかどうかは非常に重要な問題です。

この記事では、外断熱が「危ない」とされる理由を深掘りし、リスクとメリットの両方を詳しく解説します。さらに、後悔しないために知っておくべきポイントや注意点についてもご紹介します。

この記事を読むことで、外断熱の本当の価値を理解し、自分にとって最適な断熱方法を選ぶための判断材料を得ることができます。

- 外断熱が「危ない」と言われる理由

- 外断熱のメリットとデメリット

- 後悔しないための外断熱の選び方

外断熱とは?内断熱との違いを解説

住宅の断熱工法には、大きく分けて「外断熱」と「内断熱(重点断熱)」の2種類があります。どちらも室内の快適性や省エネ性を高めることを目的としていますが、構造や施工方法、性能面で大きな違いがあります。このセクションでは、それぞれの工法の仕組みと特徴、そして具体的な違いについて詳しく解説します。

外断熱の基本的な仕組み

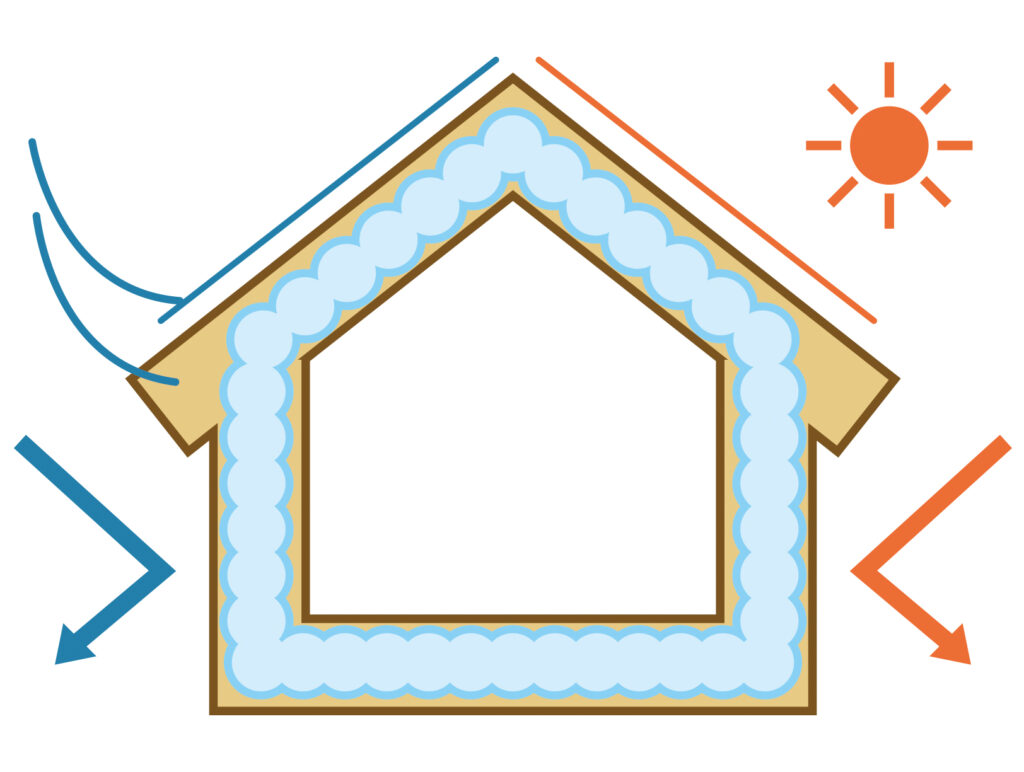

外断熱は、建物の構造材を外側から断熱材で包むことで、高い断熱性能を発揮する工法です。どのような構造的特徴があるのか、順を追って解説します。

構造体の外から建物を包み込む工法

外断熱とは、住宅の柱・梁・壁・基礎などの構造体を外側から断熱材で連続的に包み込む工法です。

建物全体を断熱材でくるむことで、外気の影響を受けにくくし、室内の温度を一定に保ちやすくなります。

熱橋が少なく、構造材の保護にも効果的

断熱材が建物全体を一体的に覆うため、熱が部分的に逃げてしまう「熱橋(ヒートブリッジ)」が発生しにくく、断熱性能のロスを抑える構造になっています。さらに、構造材が外気に直接触れないため、木材の劣化防止や建物の長寿命化にもつながります。

内断熱の基本的な仕組み

内断熱は、従来から広く用いられてきた断熱方法です。施工のしやすさが魅力ですが、構造上の制約やリスクも存在します。ここでは、その特徴と注意点を詳しく見ていきましょう。

柱の間に断熱材を詰めるシンプルな工法

内断熱(重点断熱)は、柱と柱の間、梁の間に断熱材を充填する工法で、主に日本の木造住宅で長年採用されてきました。

施工が比較的容易でコストも低めというメリットがあります。

設備干渉や断熱の分断リスク

内断熱では、壁の中にスイッチボックス・筋交い・配線・配管などが通るため、断熱材の連続性が途切れやすくなります。

これにより気密層が破れやすく、実際の断熱性能が計算値よりも下がるケースもあります。

結露リスクと断熱層の位置関係

断熱工法を選ぶうえで、結露リスクは非常に重要な判断材料です。冬型・夏型それぞれの結露がどのように発生し、どの工法が有利なのかを解説します。

外断熱は壁内部の結露を防ぎやすい

外断熱では、断熱層と気密層が構造材の外側に連続して形成されるため、壁内での結露(冬型・夏型ともに)の発生リスクを大きく軽減できます。また、防水・気密処理も断熱材自体が兼ねることが多く、層構成がシンプルで安定しやすいのが特徴です。

内断熱は気密不良による内部結露のリスク

一方、内断熱では気密シートや防水シートを別途施工する必要があり、少しの隙間でも湿気が入り込むと、内部結露の原因となります。断熱材が湿気を含むことで性能が劣化し、柱や梁の腐朽につながる恐れもあります。

夏型結露にも要注意

近年は高気密・高断熱化の影響で、**冷房使用時の「夏型結露」**が新たな問題として注目されています。外断熱はこの夏型結露にも構造的に強く、年間を通して安定した断熱性能が期待できるという点で優位です。

外断熱と内断熱の比較表

以下に、外断熱と内断熱の主な違いを整理しました。

| 比較項目 | 外断熱 | 内断熱(重点断熱) |

|---|---|---|

| 断熱材の位置 | 構造材の外側に連続して貼る | 構造材の内部に充填する |

| 熱橋の発生リスク | 少ない(連続性がある) | 柱・梁部分で断熱が途切れやすい |

| 気密・防水処理 | 断熱材で一体化できる | 気密シート・防水シートが別途必要 |

| 設備干渉リスク | 断熱層の外に配線 → 影響を受けにくい | 壁内に設備配管 → 断熱層が分断されやすい |

| 結露の可能性 | 壁内結露が起きにくい構造 | 気密不良で結露リスクが高まる |

| メンテナンス性 | 配線変更や点検がしやすい | 壁を壊さないと配線確認が難しい |

| 初期コスト | 高め(長期で省エネ) | 施工が簡易で低コスト |

近年の傾向:多様化する断熱工法

外断熱・内断熱という二択だけでなく、ハイブリッド型や独自の構法を採用するケースも増えてきました。近年注目されている工法をいくつか紹介します。

ダブル断熱(外断熱+内断熱)

より高い断熱性能を目指す工法として、**外断熱と内断熱を併用する「ダブル断熱」**が増えています。外側で熱を遮りつつ、内側でも熱を逃がさない構造により、冷暖房効率をさらに向上させることができます。

エアサイクル工法

また、外断熱に加え、**壁内部に通気層を設けて湿気をコントロールする「エアサイクル工法」**も注目されています。壁体内の通気により、構造材や断熱材を乾燥状態に保ちやすく、住宅の耐久性向上に寄与します。

どちらを選ぶべきか?建築計画・重視する性能によって最適解は異なる

外断熱は高い断熱性・結露リスクの低さ・快適性に優れる一方で、施工技術の精度や対応経験が求められます。施工不良があると、期待した効果を発揮できない可能性があるため、業者選定は非常に重要です。

内断熱はコスト面や自由度に優れるものの、断熱・気密の安定性という点では注意が必要です。目的、予算、地域特性などに合わせて、最適な断熱工法を選ぶことが後悔しない家づくりへの第一歩となります。

外断熱が「危ない」と言われる理由

外断熱には多くのメリットがありますが、「危ない」と言われる理由もいくつか存在します。

これらのリスクを理解することは、外断熱を導入する際の重要な判断材料となります。

ここでは、外断熱が「危ない」とされる具体的な理由とその対策について詳しく解説します。

火災リスク

外断熱に使用される断熱材には、発泡プラスチック系の材料が多く、これらは軽量で断熱効果が高い反面、可燃性が高いという欠点があります。

断熱材が可燃性の場合、火災時に火の勢いが増す可能性があり、そのため建物全体の被害が大きくなるリスクがあります。

例えば、外断熱材として広く使用されているEPS(発泡ポリスチレン)は、一般的な建材と比べて燃えやすく、適切な防火措置が取られていない場合、火災の拡大を助長する可能性があります。

火災リスクを減らすためには、難燃性の断熱材(例えば、グラスウールやロックウールなど)を使用することが推奨されます。

これらの材料は初期費用が約10〜15%増加する可能性がありますが、火災リスクを低減することができます。

また、断熱材を防火仕様の外壁材で覆う施工を行うことで、さらなる安全性を確保できます。

結露のリスク

外断熱が不適切に施工されると、建物内部で結露が発生するリスクがあります。

外断熱の場合、建物全体を断熱材で覆うため、壁内部と外部の温度差が大きくなり、湿気が壁の中で結露しやすくなることがあります。

この結露が発生すると、断熱材や壁材に水分が溜まり、カビの発生や建材の腐食を引き起こすことがあります。

過去の事例では、外断熱を導入した住宅で結露が原因となり、壁材が劣化し、カビが発生して住環境が悪化したケースもあります。

結露を防ぐためには、外断熱材の選定に加え、通気層の設置が効果的です。

通気層の厚さを10〜15mm確保することで湿気を外部に排出し、結露のリスクを大幅に減少させます。

通気層の設置には追加費用が発生しますが、カビの除去や建材の交換費用を考慮すると、長期的なメンテナンス費用を大幅に削減できるメリットがあります。

施工ミスのリスク

外断熱は内断熱に比べて施工が難しく、施工ミスが発生するリスクがあります。

特に、断熱材の継ぎ目や接合部がしっかりと密閉されていないと、そこから空気が漏れ、断熱効果が低下する可能性があります。

また、断熱材が正しく固定されていない場合、時間が経つにつれてずれてしまい、断熱層が不連続になってしまうこともあります。

施工不良による断熱効果の低下は、外断熱を導入した後に後悔する大きな要因の一つです。

施工ミスを防ぐためには、経験豊富で信頼できる施工業者を選ぶことが不可欠です。

質の高い施工業者を選ぶためのコストは増加しますが、後の補修費用やエネルギー効率の低下による損失を考えると、長期的な費用対効果は高いと言えます。

施工後の定期的な点検を行い、問題がないかを確認することも重要です。

経年劣化のリスク

外断熱材は、長期間にわたって外部環境にさらされるため、経年劣化のリスクもあります。

特に、紫外線や雨水による劣化が進むと、断熱性能が低下し、建物のエネルギー効率が悪化する可能性があります。

断熱材が劣化することで、防水性が低下し、雨水が建物内部に侵入するリスクも高まります。

これにより、再施工や補修が必要になる場合も少なくありません。

経年劣化を防ぐためには、耐久性の高い断熱材を選ぶことが重要です。

これには初期コストが約10〜20%高くなることがありますが、断熱材の交換や修理の頻度が減るため、長期的にはコストを抑えられます。

また、定期的な点検とメンテナンスを行い、外壁や断熱材の劣化状況をチェックすることで、建物の寿命を延ばすことができます。

コストのリスク

外断熱は初期コストが高いことも「危ない」と言われる理由の一つです。

外断熱材自体のコストに加え、施工が難しく手間がかかるため、内断熱に比べて全体の工事費用が20〜30%ほど高くなることがあります。

また、適切なメンテナンスを怠ると、経年劣化に伴う修繕費用が発生する可能性もあります。

長期的なコストパフォーマンスを考えると、初期費用だけでなく、メンテナンス費用やエネルギーコストの削減効果も考慮することが重要です。

ストを抑えつつ効果を得るためには、最初に適切な素材を選び、信頼できる業者に施工を依頼することが重要です。

初期費用は高くなるかもしれませんが、長期的なエネルギーコストの削減とメンテナンスの少なさを考慮すると、結果的に総コストが削減される可能性があります。

外断熱を選んで後悔しないためのポイント

外断熱はエネルギー効率の向上や快適な住環境の維持に大きなメリットをもたらしますが、選択を誤ると後悔につながることもあります。

ここでは、外断熱を選んで後悔しないための重要なポイントをいくつかご紹介します。

これらのポイントを押さえることで、外断熱のメリットを最大限に活かしながら、安全で長持ちする家づくりが実現できます。

信頼できる施工業者の選定

外断熱は施工の精度が断熱効果に直結するため、信頼できる施工業者を選ぶことが最も重要です。

施工ミスが発生すると、断熱性能が低下したり、結露が発生したりするリスクが高まります。

実際に、外断熱工事のトラブルの多くは施工ミスが原因であり、その結果、追加の修繕費用がかかるケースも多くあります。

実績を確認する

過去の施工実績を確認し、外断熱の経験が豊富な業者を選ぶことが大切です。

施工実績が多い業者ほど、施工精度が高く、トラブルを未然に防ぐことができます。

口コミやレビューを参考にする

実際にその業者で外断熱工事を行った顧客の口コミやレビューをチェックすることで、業者の信頼性や対応の良さを確認できます。

適切な資格を持っているか確認する

外断熱工事には専門的な知識が必要なため、業者が「一級建築士」や「二級建築士」、「断熱施工技術者」などの資格を持っているか確認することが重要です。

これらの資格を持つ業者であれば、技術的な信頼性が高く、適切な施工が期待できます。

使用する断熱材の選定

外断熱に使用する断熱材は、断熱性能だけでなく、耐久性や安全性も考慮して選ぶ必要があります。

断熱材の選択を誤ると、後々のメンテナンスコストが増加したり、火災のリスクが高まる可能性があります。

耐火性の高い素材を選ぶ

外断熱で一般的に使用されるのは発泡プラスチック系の断熱材(例:EPS(発泡ポリスチレン)、XPS(押出法ポリスチレン))ですが、これらは可燃性が高いため、難燃処理が施されたものを選ぶことが重要です。

難燃性素材を選ぶことで火災リスクを低減できます。

グラスウールやロックウールは通常、内断熱で使用されますが、特定の外断熱システムでは補助的に使われることもあります。

断熱性能とコストのバランスを考慮する

高い断熱性能を持つ素材は、エネルギー効率を向上させ、冷暖房費用を削減できます。

しかし、コストも重要な要素です。

例えば、EPSやXPSは比較的安価で断熱効果が高い一方、グラスウールやロックウールは高価ですが、防火性能が優れています。

予算と性能のバランスを考慮して最適な素材を選びましょう。

適切な施工方法の確認

外断熱の効果を最大限に引き出すためには、施工方法の適切さが非常に重要です。

施工方法が不適切だと、断熱材がうまく機能せず、結露や断熱効果の低下につながります。

通気層の確保

結露を防ぐためには、断熱材の外側に通気層を設けることが重要です。

通気層があることで、壁内部の湿気を外に逃がし、結露のリスクを減らすことができます。

施工前に、通気層が適切に設計されているか確認しましょう。

適切な密閉性の確保

断熱材の継ぎ目や接合部をしっかり密閉することで、断熱性能を最大化できます。

隙間があると、そこから熱が逃げてしまい、エネルギー効率が低下する原因になります。

密閉性を高めるための施工が行われているか確認することが重要です。

メンテナンス計画の立案

外断熱は長期的に使用することを前提としているため、定期的なメンテナンスが必要です。

適切なメンテナンスを怠ると、断熱材の劣化が進み、断熱性能が低下するだけでなく、建物全体の耐久性にも影響を与えます。

定期的な点検を行う

外壁や断熱材の状態を定期的に点検することで、劣化や損傷を早期に発見し、適切な対応を取ることができます。

一般的には5年ごとに専門業者による点検を行うことが推奨されます。

修繕費用の予算を組む

経年劣化に備えて、修繕費用の予算を事前に計画しておくことも重要です。

修繕費用を見越した資金計画を立てることで、突発的な出費を避けることができます。

防水性の確認と改善

断熱材の防水性が低下すると、雨水が浸入しやすくなるため、定期的に防水層の確認と補修を行い、防水性を維持しましょう。

長期的な視点でのコスト計算

外断熱は初期コストが高いと感じるかもしれませんが、長期的な視点で考えることが大切です。

外断熱によるエネルギー効率の向上や建物の耐久性の向上を考慮することで、トータルコストでのメリットを享受できる場合があります。

エネルギーコストの削減効果を評価する

外断熱を導入することで、冷暖房にかかる光熱費を削減できるため、長期的には大きなコスト削減効果が期待できます。

導入時には、エネルギーコストの削減額を見積もり、初期費用と比較することが重要です。

将来の修繕費用を考慮する

外断熱によって建物の耐久性が向上するため、将来的な修繕費用が抑えられる可能性があります。

これも長期的なコストメリットとして評価することが大切です。

素材のコスト比較を行う

使用する断熱材のコストと耐久性、断熱効果を比較し、長期的な費用対効果を考慮することが重要です。

例えば、EPSは初期コストが低い一方で、定期的なメンテナンスが必要な場合が多く、ロックウールは初期コストが高いものの、耐火性と耐久性に優れているため、長期的にはコストパフォーマンスが良いとされています。

まとめ

この記事では、外断熱についての基本知識から具体的な選び方、注意すべきポイントまで詳しく解説しました。

外断熱は建物全体のエネルギー効率を向上させ、快適な住環境を提供する有効な方法です。

しかし、その選定と施工には注意が必要であり、慎重に検討することが求められます。

ここで、記事の重要なポイントを振り返りましょう。

- 外断熱の基本知識

外断熱とは、建物の外側に断熱材を取り付ける工法で、内断熱と比較して断熱性能が高く、建物の耐久性を向上させる効果があります。 - 外断熱が「危ない」と言われる理由

火災リスクや結露、施工ミスなど、外断熱には注意すべきリスクがいくつか存在します。

これらを理解し、適切な対策を講じることが重要です。 - 外断熱を選んで後悔しないためのポイント

信頼できる施工業者の選定、使用する断熱材の選定、適切な施工方法の確認、メンテナンス計画の立案など、後悔しないために押さえておくべきポイントを解説しました。

外断熱は、正しい知識と選択、そして適切な施工が行われれば、長期にわたって快適でエネルギー効率の高い住まいを実現することができます。

本記事を通じて、外断熱についての疑問や不安が解消されたのではないでしょうか。

外断熱を選ぶ際には、専門家のアドバイスを受けつつ、この記事で紹介したポイントを参考にしながら、自分のライフスタイルや建物の条件に最適な選択をすることが大切です。

ぜひ、信頼できる業者に相談し、外断熱のメリットを最大限に活かした快適な住まいづくりを目指してください。