「最近、住宅価格がどんどん上がっているって聞きますよね」

家を建てたいと思っていても、「今って買っていいタイミングなのかな?」と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

実は、2025年4月から建築のルールが大きく変わることで、家の価格はさらに上がるといわれています。

材料費や人件費の高騰、さらには法律の改正が重なり、これまでよりも住宅づくりにお金がかかる時代になってきているんです。

といった気になるポイントを、専門知識がない方にもわかりやすく解説していきます。

記事を読み終えるころには、「自分たちは今どう動けばいいのか」がきっと見えてくるはずです。

将来の暮らしを考える大切なタイミング。ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。

住宅価格の高騰はいつまで続く?

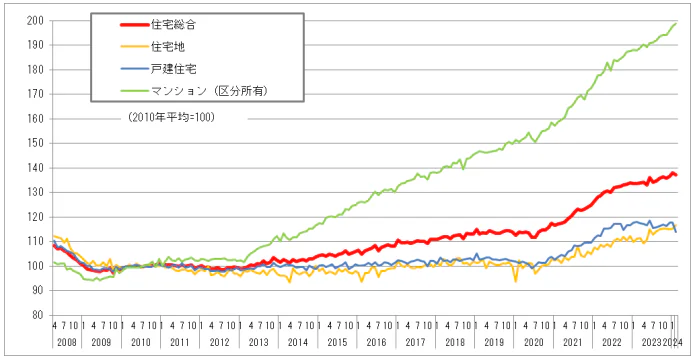

最近の住宅価格は、過去のバブル期をも超える水準に達しています。

特に東京都心の新築マンションでは、平均価格が1億円を超えるエリアも登場しており、これは2019年比で約20%以上の上昇です。

価格高騰の背景には、都心部への需要集中や外国人富裕層からの投資が影響しており、「住宅は資産」という概念が一段と強くなってきていることが見て取れます。

ただし、これは都心だけの話ではありません。価格高騰は、地方都市や郊外へも波及しており、「新築は高くて手が届かないから中古を」と考える人が増えたことで、中古住宅の価格までもが上昇しています。

高騰が続く理由は大きく3つ

では、なぜここまで住宅価格が上がってしまったのでしょうか。

大きな要因は3つに集約されます。ひとつずつ整理していきましょう。

1. 建築資材や人件費の高騰

住宅価格を押し上げる最大の要因は、建築にかかる原価の上昇です。

ウクライナ情勢や円安の影響により、木材や鉄鋼などの資材価格は2~3倍にまで跳ね上がったケースもあります。

さらに、建築現場を支える人手が圧倒的に不足しており、職人の高齢化と若手不足によって人件費も高騰。現場の大工さんが「48歳で若手」と言われるほど、業界全体が人材難に陥っています。

2. 外国人投資家の増加と都市部への需要集中

東京都心のタワーマンションや再開発エリアでは、海外からの資金流入が続いています。

特にアジアの富裕層が資産の置き場所として日本の不動産を購入するケースが増えています。

日本人が手を出せない価格帯に上がっても、外国人が購入し続けるため価格が維持されてしまう構図です。こうしたグローバルマネーの動きが、価格高騰を一段と強めています。

3. 法制度の変更による性能向上義務化

2025年からは、省エネ基準がより厳しくなり、住宅の性能向上が義務化されます。

たとえば、断熱性能や耐震性、エネルギー効率などに関して、一定の基準を満たさない住宅は建てられなくなるため、建築コストが増加しています。

しかし、省エネ対応住宅には「GX住宅補助金」や「ZEH補助金」などの制度も整備されており、最大160万円の補助が受けられる場合もあります。うまく活用することで、コストを抑えることも可能です。

高騰が落ち着く可能性はあるのか?

今後の価格が気になる方にとって、「高騰が続くのか」「いつ落ち着くのか」は知っておきたいポイントですよね。

ここでは、価格が下がる可能性について、金利・需要・経済動向などの視点から解説します。

金利上昇と外国人投資の減少で需要は減る?

金利が上昇すれば、住宅ローンの月々の支払いが増えるため、住宅を買い控える人が増える傾向にあります。

実際、日銀は歴史的な低金利政策を徐々に転換し始めており、将来的にローン金利が上がる可能性は高いです。

また、外国人投資家に対する規制や円高への転換が起きれば、都心への過度な需要が落ち着くことも予想されます。

金融危機による「価格調整リスク」も

アメリカでは、急激な金利上昇の影響で地方銀行が相次いで破綻するという事態も発生しています。

こうした「金融機関のリスク」が拡大すれば、不動産ローンの審査が厳格化し、買いたくても買えない人が増える可能性があります。

過去のリーマンショック時にも、金融危機から2~3年後に不動産価格が下落した事例があるように、価格調整の波は今後もあり得ます。

バブルのような「リセット」もあり得る?

1980年代のバブル期には、不動産価格が急上昇したのち、一気に下落する大きなリセットが起きました。

今回も同じように「実体を伴わない高騰」であるならば、何かのきっかけで大幅な下落が起きる可能性はゼロではありません。

技術革新で価格が下がる未来もある?

住宅価格が下がる可能性は、経済だけに限りません。

実は、建築の分野でも「価格を劇的に変えるかもしれない技術革新」が進んでいるのです。

未来の住まいづくりに期待できる要素を見ていきましょう。

3Dプリンター住宅やプレカット工法の進化

将来的には、住宅価格を大きく引き下げる「技術革新」が起こると期待されています。

すでに、コンクリートを使って建物を印刷する3Dプリンター住宅の実験が進んでおり、簡易な別荘や小型住宅として一部では実用化も始まっています。

加えて、近年では「プレカット工法」や「パネル組み立て式」の住宅が主流になりつつあり、大量生産によるコスト削減が現実化しています。

将来的には「建築のあり方」そのものが変わるかも

こうした技術が普及すれば、職人の手作業に頼らずに、誰でも簡単に家を建てられる時代が来るかもしれません。

特に、セミオーダー型住宅や規格住宅はすでに一般化しており、「理想の家を安く手に入れる方法」は年々増えています。

今はまだ高値が続く状況ですが、近い将来、建築コストが下がることで住宅価格も緩やかに落ち着く可能性は十分にあるでしょう。

住宅価格が高騰している本当の理由

住宅価格が上がっている理由は、単なる「物価上昇」や「人気エリアだから」といった一時的なものではありません。

実は、制度の変更や資材の不足、人手不足など、構造的な要因が複雑に絡み合っています。

法改正による住宅性能の義務化

2025年以降、住宅の性能に関する法制度が大きく変わりました。その中心となるのが「4号特例の廃止」です。

これにより、一般的な木造2階建て住宅でも構造計算や省エネ基準の適用が必須となり、設計や確認申請のハードルが大きく上がりました。

従来は簡略化されていた建築確認の手続きが煩雑になり、設計から完成までの工期が長期化することで、コストも増加しています。

さらに、省エネや耐震性能を高めるには、複雑な設計や専門家の監理が求められ、設計士や工務店にかかる労力が大きくなります。これも見逃せない価格上昇の一因です。

また、制度に対応した「GX住宅」のような高性能住宅は、建物コストが150万〜200万円程度アップすると言われています。補助金が160万円支給されたとしても、実質40万円の負担増になる計算です。

補助金によって導入が進む反面、価格そのものは高止まりする傾向にあるのです。

建材価格・物流費・人件費の急上昇

住宅価格の上昇は、建物の構造や制度だけではありません。実際の「家をつくる材料」や「運ぶ人と物」にかかる費用も、急激に上がっています。

ウクライナ情勢や円安の影響で、木材や断熱材は以前の2〜3倍の価格になったという事例もあります。特に断熱材や構造用合板といった輸入資材は、供給が不安定になりやすく、価格の変動幅が大きいのが特徴です。

加えて、建築現場を支える職人の高齢化が進み、若手不足が深刻です。結果的に、施工費も上がっており、建物1棟あたりの人件費負担が以前より大きくなっています。

さらに、遠方から資材を運ぶ物流費も高騰しており、輸送コストの上昇も建築費を押し上げる要因となっています。

ローコスト住宅が実質消滅の危機

以前は「1,000万円台で建てられる家」も珍しくありませんでしたが、現在ではそのような住宅はほとんど見かけなくなりました。

その理由は、法改正による性能基準の義務化と、原材料や施工費の高騰です。

これまでは、断熱や耐震性能をある程度妥協することで費用を抑えた「ローコスト住宅」が一定のニーズを持っていました。

しかし、最低限クリアすべき基準が大幅に引き上げられた今、安くつくるための“抜け道”が消えつつあります。

特に、構造や省エネの基準を満たそうとすると、ローコスト住宅の代表的な工法や設計では対応しきれない場面が増え、結果的に「安く建てる」という前提が崩れてきているのです。

まずは情報収集が大事!

タウンライフなら、ハウスメーカーの資料を無料で一括請求できるから、効率よく家づくりを進められるよ♪

ハウスメーカーを悩んでいるあなたへ。

タウンライフ家づくりで資料請求してみませんか?

無料で間取りプラン・見積もり・資金計画書を作成してくれます。

- 家づくりのアンケートに回答(約3分)

- ハウスメーカーを選ぶ(1,100社提携)

- 待つだけ!間取り・見積もりが届く!

家を買うなら今?それとも待つべき?

注文住宅の価格が高騰している今、「買うべきか、待つべきか」で悩む方は多いはずです。特に2025年以降は制度変更や物価上昇の影響を受け、判断がより複雑になります。

金利の動向をチェックすべき理由

住宅購入を考える際、金利の動向は非常に大きな判断材料になります。

現在、日本の住宅ローン金利は過去と比較してもまだ低水準ですが、日銀の金融政策の見直しにより、今後はゆるやかな上昇傾向が予想されています。

例えば、35年ローンで4000万円を借りた場合、金利が1.0%から1.5%に上がると、月々の返済額は約1万2千円増加し、総額で約500万円以上の差になることも。

特に「固定金利」は先に上昇しやすいため、「安いうちに固定で組む」という選択も、安定した返済計画を立てたい方にはおすすめです。

補助金制度を活用してコストを抑える

「価格が高すぎて今は手が出せない」と感じている方にこそ活用してほしいのが、補助金制度です。

たとえば2025年現在では、「GX住宅補助金」という制度があり、最大160万円の補助を受けられるケースもあります。

高性能住宅を建てるための仕様変更で200万円かかっても、実質40万円の自己負担で済む可能性があるのです。

ただし、補助金は年度ごとに制度が変わるため、来年も同じ条件で受けられるとは限りません。「今ある制度を活用して建てる」というのも、十分な選択肢のひとつです。

中古住宅・リフォームという選択肢もあり

高騰する新築ばかりに目が行きがちですが、中古住宅のリノベーションという選択肢も、コストを抑える上で非常に有力です。

最近では、省エネ性能や耐震性をリフォームで向上させる「長期優良住宅化リフォーム推進事業」や「こどもエコすまい支援事業」など、リノベにも適用できる補助金も存在します。

ただし注意したいのは、中古住宅には新築とは異なる基準が適用される点です。断熱や構造の性能が現行基準に満たない物件も多く、補助金を使うために追加工事が必要になる場合もあります。

信頼できる建築会社と相談しながら、性能とコストのバランスを検討していきましょう。

ここでは「家を買うなら今?それとも待つべきか?」について、次の3つの視点から検討しました。

- 金利が上昇するとローン総額が数百万円変わることも

- 今なら補助金で最大160万円のコストダウンが可能

- 中古住宅+リノベで費用を抑える選択肢も広がっている

将来の住宅価格や金利の動向を完璧に予測することはできませんが、「金利が低いうちに行動する」「今の制度を賢く活用する」ことは、現時点でできる最良の判断といえます。

焦って買う必要はありませんが、今だからこそ使える制度やチャンスを逃さないために、情報収集とタイミングの見極めが大切です。

まずは情報収集が大事!

タウンライフなら、ハウスメーカーの資料を無料で一括請求できるから、効率よく家づくりを進められるよ♪

ハウスメーカーを悩んでいるあなたへ。

タウンライフ家づくりで資料請求してみませんか?

無料で間取りプラン・見積もり・資金計画書を作成してくれます。

- 家づくりのアンケートに回答(約3分)

- ハウスメーカーを選ぶ(1,100社提携)

- 待つだけ!間取り・見積もりが届く!

住宅購入で失敗しないためのポイント

住宅購入で後悔しないためには、「自分にとっての買い時」と「価値が落ちにくい家の選び方」を知っておくことが重要です。

ここでは、タイミング・立地・資産性など、実際に多くの住宅購入者が直面する判断ポイントについて解説します。

買うタイミングは「欲しいと思ったとき」が最適です

住宅は、「ライフイベントの変化に合わせて欲しいと思ったとき」が買い時です。

結婚、出産、お子様の進学など、家族の状況に応じた住宅選びは、生活の満足度を大きく左右します。

たとえ価格や金利が動いていても、家族にとってベストなタイミングを逃すと、本来得られるはずの価値を失ってしまうこともあります。

ただし、「欲しいときに買う」ためには、あらかじめ現実的なローン計画や貯蓄額の見通しが必要です。

年収に対して返済額が適正か、無理なく支払いが続けられるかを事前に確認しておきましょう。

つまり、外部環境の変化以上に、「自分たちの生活設計に合っているか」が購入タイミングを決めるカギなのです。

「資産価値の下がりにくいエリア」を選ぶのが鉄則です

家を買うなら、「将来売るときにも選ばれる場所」を選ぶことが何より大切です。

都心の一等地に限らず、駅に近い、再開発が進んでいる、学校や病院などの生活インフラが整っている地域は、今後も一定の需要が見込まれます。

「安いから郊外へ」といった選び方をしてしまうと、将来的な売却や住み替えで苦労するリスクが高まります。

価格が高騰している今だからこそ、「立地」にこだわることが、結果的に資産価値を守る最良の判断になります。

高性能住宅は将来の支出を大きく減らします

省エネ性や耐震性能に優れた住宅は、光熱費や修繕費といった「住んだ後の支出」を大きく抑えてくれます。

たとえば、高断熱の家では冷暖房費が大きく下がり、断熱材や構造材の品質が高ければ耐久性も高まります。

2025年からは建築基準法の改正により、すべての住宅に高性能化が求められる時代になっています。

この流れに先んじて対応した住宅を選べば、将来の負担を軽くし、資産価値の維持にもつながるでしょう。

初期費用だけを見るのではなく、「ランニングコストの差」にも目を向けることが、賢い住宅選びのポイントです。

「将来の選択肢を残す」という視点も忘れずに

長く暮らすつもりで家を買っても、転勤や家族構成の変化などで、住み替えが必要になることもあります。

だからこそ、「売りやすさ」「貸しやすさ」といった将来の選択肢を視野に入れておくべきです。

万人に好まれる間取り、需要がある立地、手を加えやすい構造など、次の人が住みやすい要素があれば、市場での価値を保ちやすくなります。

「一生に一度の買い物」と考えるより、「資産として管理する」意識が、失敗しない住宅購入につながります。

無理をして買わないという選択も「賢い判断」です

いま無理をして買ってしまうと、将来的に家計を圧迫したり、ローン破綻のリスクを抱えることになります。

住宅価格が高騰している今だからこそ、「まだ買わない」という選択も十分にアリです。

「資金をしっかり貯める」「補助金制度の動向を見極める」「もっと条件のよい物件を待つ」といった時間の使い方も、納得のいく購入につながります。

焦らずに、情報収集と資金計画を着実に進めることが、最終的な満足度を高めるカギになります。

まずは情報収集が大事!

タウンライフなら、ハウスメーカーの資料を無料で一括請求できるから、効率よく家づくりを進められるよ♪

ハウスメーカーを悩んでいるあなたへ。

タウンライフ家づくりで資料請求してみませんか?

無料で間取りプラン・見積もり・資金計画書を作成してくれます。

- 家づくりのアンケートに回答(約3分)

- ハウスメーカーを選ぶ(1,100社提携)

- 待つだけ!間取り・見積もりが届く!

まとめ:住宅価格の高騰と賢い家の買い方とは

この記事では「住宅価格の高騰はいつまで続くのか」「その原因」「買うベストタイミング」についてご紹介しました。

住宅購入は一生に一度の大きな決断です。焦る必要はありませんが、情報をしっかり集めて、自分や家族に合った「納得のいく選択」をしていきましょう。

まずは情報収集が大事!

タウンライフなら、ハウスメーカーの資料を無料で一括請求できるから、効率よく家づくりを進められるよ♪

ハウスメーカーを悩んでいるあなたへ。

タウンライフ家づくりで資料請求してみませんか?

無料で間取りプラン・見積もり・資金計画書を作成してくれます。

- 家づくりのアンケートに回答(約3分)

- ハウスメーカーを選ぶ(1,100社提携)

- 待つだけ!間取り・見積もりが届く!